Simplifier le droit pour renforcer la prévention, retour sur le colloque organisé par l’OPPBTP

L’OPPBTP a réuni, le 21 octobre, les acteurs du BTP, du droit, et de la santé-sécurité au travail lors d’un colloque consacré au « Droit de la prévention », afin d’aborder un enjeu majeur : la simplification du droit au service de la prévention. Découvrez les temps forts de cet événement ainsi que son replay.

Date : 30/10/2025

Virginie Leblanc

© OPPBTP

Le droit joue un rôle essentiel dans la structuration de la prévention : il permet de poser un cadre clair, des principes et des repères solides pour guider les entreprises dans la protection de la santé et de la sécurité au travail. Cependant, au fil du temps, ce corpus juridique s’est considérablement densifié et complexifié. Afin de le rendre plus accessible aux acteurs du secteur, l’OPPBTP met à disposition des entreprises, depuis 2022, un outil de référence, Droit de la prévention, qui recense et vulgarise près de 6000 articles de droit issus de 20 codes différents.

Ce travail de fond a permis de révéler l’ampleur des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées : textes redondants, contradictions, erreurs, renvois obsolètes. Une complexité qui freine la compréhension et donc la mise en œuvre de la prévention pour les entreprises et sur les chantiers. «Nous avons interrogé des entreprises utilisatrices de l’outil et nous avons eu la satisfaction de constater que pour 95% d’entre elles, il les aide à comprendre leurs obligations. De plus, 61% l’utilisent en fonction de veille », souligne Clémence Repellin-Samuel, responsable du Pôle juridique à l’OPPBTP.

Pour autant, le chantier de la simplification mérite d’être ouvert. C’est pourquoi, l’OPPBTP a annoncé la création d’un «Club des juristes en santé, sécurité et conditions de travail», destiné à fédérer les compétences et favoriser les travaux collaboratifs pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation santé-sécurité.

Cette démarche doit s’inscrire dans une action nationale de simplification du droit, en lien avec le Plan santé au travail (PST5) en construction. Elle vise à permettre à l’État et aux partenaires sociaux d’engager les réflexions nécessaires pour offrir aux entreprises un cadre réglementaire clair, précis et opérationnel.

« Clarifier le droit, c’est aussi renforcer la prévention. La simplification est une condition essentielle pour que les entreprises puissent agir efficacement pour la santé et la sécurité de leurs collaborateurs »

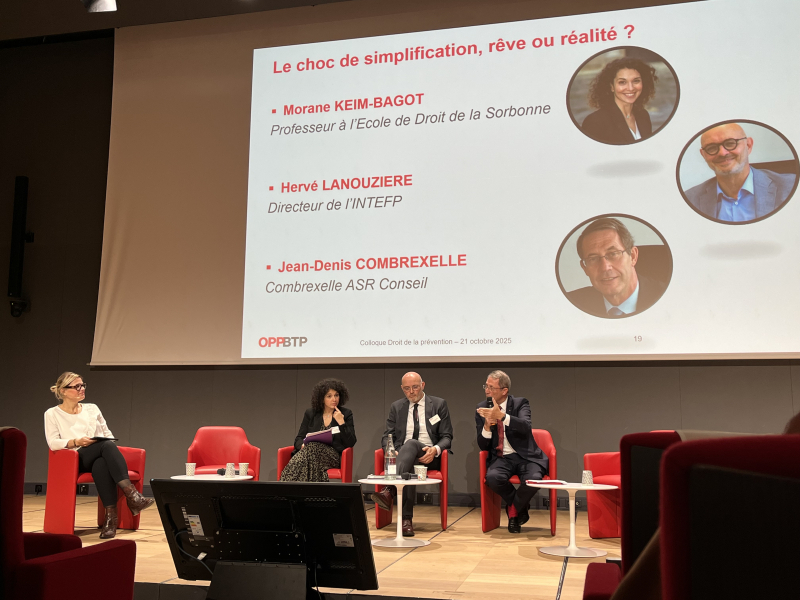

Retour sur le colloque, rythmé par deux tables rondes et placé sous la présidence de Jean-Denis Combrexelle, membre du Conseil d’État et ancien directeur général du Travail.

.Table ronde 1 : le choc de simplification, rêve ou réalité ?

Réunissant Jean-Denis Combrexelle, Morane Keim-Bagot, professeur à l’École de droit de la Sorbonne et Hervé Lanouzière, directeur de l’INTEFP (Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle – institut de formation des agents de l’Inspection du travail), cette table ronde a été l’occasion d’aborder les expériences passées au regard de la simplification du droit et les leviers pour une véritable simplification légistique.

Morane Keim-Bagot le reconnaît : « simplifier le droit, c’est compliqué ». D’autant qu’il arrive régulièrement que les dérogations demandées ou accordées engendrent des épaississements de la réglementation, plutôt qu’une simplification. L’accroissement du volume de la réglementation vient souvent la complexifier, il faut donc avoir cela en tête dans toute démarche de simplification du droit.

Hervé Lanouzière, qui a mené le travail de recodification du Code du Travail, à droit constant, entre 2005 et 2008 explique qu’alors, l’objectif n’était pas la simplification mais la clarification du droit. Étape indispensable avant d’imaginer simplifier le droit. Simplifier, oui, mais comment ? Pour Hervé Lanouzière, la logique de la partie II du Code du Travail comprenant des dispositions d’ordre public absolu et des dispositions de l’ordre du négociable, du supplétif, pourrait être transposée dans la partie IV du Code du Travail. « En matière de SST, (…) il y a toute une partie de la réglementation où l’on pourrait laisser la possibilité à l’employeur, pour mettre en œuvre les dispositions de manière pratique, soit d’appliquer le décret à titre supplétif, soit de mettre en place un dispositif d’efficacité équivalente. »

De son côté, Jean-Denis Combrexelle souligne que les entreprises, les organisations professionnelles et syndicales ont également une responsabilité dans la complexification du droit : « quand l’administration propose un texte de deux pages, elle en récupère trois ! Je ne dédouane pas l’État, mais il n’est pas le seul responsable. » De plus, l’ancien DGT insiste sur le fait que les acteurs ne se font pas confiance entre eux. Cette défiance conduit à vouloir tout écrire pour éviter que les interprétations du texte puissent être multiples. On se méfie de l’interprétation de l’autre.

Table ronde 2 : les pistes de simplification du droit dans le BTP

La deuxième table ronde a été l’occasion d’échanges concrets autour de sujets sur lesquels avancer en priorité : le document unique, la formation ou encore la coactivité. Sont intervenus : Michel Ledoux, avocat fondateur du cabinet Ledoux & Associés, Vincent Giraudeaux, chef d’entreprise et préventeur, dirigeant d'Yséis, et vice-président d’Epione (syndicat professionnel de coordination SPS), Anne-Sophie Bergounhon, adjointe au directeur management des risques SST de SNCF Réseau, Samuel Manieca, coordonnateur SPS du chantier de sécurisation de Notre-Dame de Paris et Julien Soccard, directeur de l’activité Charpente et couverture de la Scop UTB (Union technique du bâtiment).

Michel Ledoux prend l’exemple du document unique (DU). « Il souffre souvent d’obésité ou d’anorexie. » Nombre de DU sont illisibles selon lui. Il faudrait sans doute davantage s’inspirer de la logique du Papripact, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, pour faire du DU un document lisible et exploitable par les acteurs concernés par son application. L’avocat souligne également que « parfois, pour respecter l’esprit de la prévention, il faut s’écarter de la règle de droit. » Et ce, dans une logique d’efficacité. Exemple à l’appui : les règles sur le plan de prévention et les inspections communes préalables en cas de coactivité prévoient qu’elles doivent toutes avoir lieu, au même endroit, au même moment. Or, toutes les entreprises ne sont pas toutes désignées en même temps.

Pour Vincent Giraudeaux, pour être efficace en matière de prévention, il faut mettre du pragmatisme dans l’application des règles. « A priori, un entrepreneur veut bien faire. S’il n’applique pas une règle, c’est qu’il ne l’a pas comprise ou qu’il n’en voit pas l’intérêt. » Reprenant l’exemple du DU, un excellent outil, il constate que « cela fait 25 ans que les entrepreneurs ne s’en servent pas. C’est parce qu’on n’a pas su le rendre pragmatique. » Il donne son exemple personnel, un DU à trois risques majeurs, qui sont gérés et un document que ses salariés connaissent et comprennent.

Par ailleurs, Vincent Giraudeaux et Michel Ledoux soulignent que si l’on veut que les règles aient un sens pour les chefs d’entreprise, il est essentiel qu’ils en aient connaissance dès leur formation initiale. Et la formation à la santé et sécurité au travail devrait même être sanctionnée par un examen pour pouvoir valider son année de cursus.

Du côté des maîtres d’ouvrage, Anne-Sophie Bergounhon, insiste sur le fait qu’au-delà de la simplification, il est important de clarifier et d’adapter les règles. Parfois, certaines règles ne sont pas applicables car pas adaptées à la réalité du terrain. Par exemple, toujours sur l’exemple de la gestion de la coactivité, la réglementation exige une inspection commune préalable (ICP) avant chaque intervention où il y a un risque lié à la coactivité. Or, sur des chantiers linéaires et où les opérations sont répétitives et reproductibles, il vaudrait mieux adapter la règle à des situations-types. « Pour la maintenance des feux de signalisation, comment appliquer les règles de coactivité ? Il faudrait au pied de chaque feu, organiser une ICP avec les représentants des entreprises extérieures mais en plus on exposerait tout le monde au risque ferroviaire ou routier » car le trafic des trains n’est pas interrompu. SNCF Réseau s’est servi des nouvelles technologies, grâce à des captations vidéo, pour réaliser les ICP et les a comparées avec les ICP réalisées conformément au Code du Travail. « Des résultats très prometteurs ».

Crédit photo : Frédéric Vielcanet.

Crédit photo : Frédéric Vielcanet. Samuel Manieca, coordonnateur SPS et Julien Soccard, directeur d’activité chez UTB, ont travaillé ensemble sur le chantier de la restauration des couvertures de Notre-Dame de Paris. Un chantier exceptionnel avec un cumul de règles applicables, tant liées à la SST qu’aux monuments historiques, et soumis à des délais très contraints. « Je me suis préparé à comprendre tous les enjeux de coactivité, les contraintes de délais et j’ai écouté tout le monde », rapporte Samuel Manieca. Il souligne que la sécurisation d’un chantier commence par les entreprises présentes car ce sont elles qui ont la vision opérationnelle de l’ouvrage à réaliser. « Manuel m’a fait faire du management de la sécurité intégrée sans le savoir », témoigne Julien Soccard. Sur ce chantier exposé, avec une haute expertise technique, il y a eu « une volonté de toutes les entreprises d’atteindre un niveau de réalisation élevé et une sécurité sans faille. Nous avions également une présence forte de l’inspection du travail, dans une démarche d’accompagnement. » Le secret de la réussite ? L’organisation et la méthode. « L’organisation de la sécurité commençait au niveau logistique et nous avions une maîtrise d’ouvrage qui a donné les moyens. » Face à des situations concrètes compliquées et liées à la configuration des lieux, les équipes ont su trouver des solutions adaptées. Ces aménagements ont été acceptés par l’inspection du travail dès lors qu’ils ne contrevenaient pas au Code du Travail.

Ainsi, par exemple, pour éviter le risque de chute de hauteur, des éléments ont été préfabriqués. Pour limiter le port de charges, on a palettisé la table de plomb et soulevé avec des treuils. Un système a également été inventé pour que les opérateurs ne rentrent pas en contact avec le plomb.

Le chantier de Notre-Dame de Paris a en quelque sorte expérimenté des « solutions à effets équivalents » évoquées par Hervé Lanouzière lors de la première table ronde.

En synthèse du colloque, Jean-Denis Combrexelle a rappelé les sujets sur lesquels des réformes restent à faire pour donner plus d’efficacité à la prévention menée par les entreprises :

- le DU, pour le rendre plus lisible et partagé dans les équipes ;

- la coactivité pour bien distinguer les différentes situations rencontrées nécessitant une obligation de coordination ;

- la formation à la SST des étudiants ingénieurs, en université ou en école de commerce pour que les cadres et dirigeants de demain soient en mesure de comprendre les enjeux de prévention.

Découvrez le magazine PréventionBTP

Découvrez notre magazine : conseils d'experts, innovations et meilleures pratiques pour garantir la sécurité sur vos chantiers.

Dernières infos :

Le magazine :

Découvrez la newsletter PréventionBTP

Tous les indispensables pour gérer et se former sur la prévention : les dernières actualités en prévention et dans le BTP et bien plus encore... C’est par ici !