© SoftOffice

Serruriers-métalliers : prévention des TMS

Mis à jour le : 09/12/2025

Les serruriers-métalliers sont amenés à réaliser, sur chantier, la pose répétée d’éléments d’ouvrages qui peuvent être lourds et encombrants. L’approvisionnement à pied d’œuvre de ces ouvrages et leur maintien en phase de pose sont souvent complexes, engendrant des postures contraignantes, de la manutention de charges lourdes et des tâches répétitives. Les serruriers-métalliers sont ainsi exposés aux risques de troubles musculo-squelettiques (TMS). L’analyse de leur travail permet de mettre en lumière ces facteurs de risques, notamment lors de la phase de pose, et de proposer des actions de prévention afin d’améliorer les conditions de travail de ces professionnels et de prévenir les risques de TMS.

Cette solution vous présente les résultats d’une étude ergonomique* menée sur des chantiers, dans le cadre du dispositif Fipu (Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle) financé par la Cnam. L'étude a été analysée par les experts de la direction technique de l'OPPBTP pour identifier les situations de travail à risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) dans l'objectif de proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail, réduire voire éliminer les TMS. Pour en savoir plus sur le dispositif Fipu, ses aides financières et les équipements subventionnés, consultez notre boîte à outils TMS/Fipu.

* Cabinet Alternatives Ergonomiques

Principaux impacts prévention

Une bonne anticipation des risques à travers une organisation et une coordination des activités pensées dès la phase de conception des ouvrages permet de diminuer significativement les contraintes posturales et les manutentions, et d’augmenter la performance du chantier. Elle permet notamment de réduire les risques de TMS.

Atteintes musculaires et articulaires

En quoi consiste le travail de serrurier-métallier lors de la pose répétée d’éléments d’ouvrages ?

L’activité des serruriers-métalliers consiste à concevoir et/ou à installer des ouvrages métalliques comme des portes, des grilles, des escaliers, des rampes, des garde-corps, des claustras ou encore des éléments de structure métallique, des vérandas et pergolas. Les ouvrages sont conçus puis produits en atelier. Le travail des serruriers-métalliers combine la lecture de plans, la découpe, l’assemblage, le soudage de pièces métalliques en atelier et sur chantier, la pose d’éléments d’ouvrages sur chantier. Ces professionnels interviennent souvent en coordination avec les autres corps d’état secondaires, au stade où l’état des abords immédiats des bâtiments peut être impraticable ou inaccessible.

Certaines photos peuvent montrer des écarts aux règles habituelles de sécurité : elles reflètent la réalité des chantiers observés. Leur but n’est pas de montrer un exemple parfait, mais de représenter des situations réelles sur le terrain.

Le travail sur chantier des serruriers-métalliers peut être divisé en plusieurs activités.

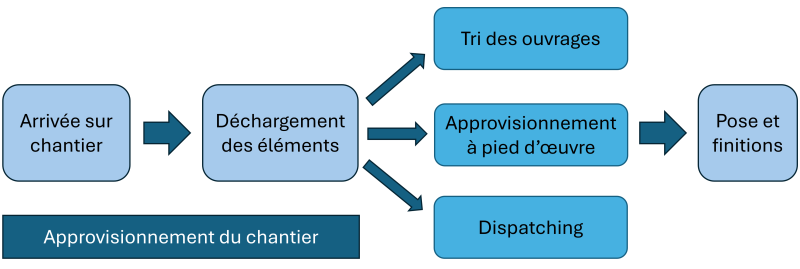

Les étapes de l'activité de serrurier-métallier sur chantier

Les étapes de l'activité de serrurier-métallier sur chantier

1. L’approvisionnement du chantier

L’arrivée sur le chantier et le déchargement des éléments impliquent de pouvoir stationner les camions à des endroits adaptés et de localiser la zone de dépose au plus proche de la zone d’intervention.

Pour le déchargement, les opérateurs utilisent un engin défini en fonction du mode de conditionnement des éléments.

Sur les chantiers observés, l’engin utilisé pour décharger les camions de livraison des garde-corps ou vitrages, stockés sur pupitres/chevalets, correspondait à un chariot télescopique.

Déchargement de pupitre au moyen d’un chariot télescopique

Déchargement de pupitre au moyen d’un chariot télescopique

2. Le dispatching

Le dispatching consiste à distribuer les ouvrages sur l’opération, au plus près de leur zone de pose.

Pour les ouvrages livrés en pupitres/chevalets, les « lots » formés sur les pupitres/chevalets sont vérifiés avec les plans d’implantation sur les bâtiments, en vue de les répartir en fonction de leur lieu de pose.

Selon les cas, les ouvrages sont triés et une nouvelle répartition est faite sur les pupitres/chevalets, plus en adéquation avec la zone où ils vont être déposés. Cela s’explique par le fait que :

- les « lots » d’ouvrages en provenance de l’atelier ne correspondent pas nécessairement à un tri par bâtiment, par étage et par balcon ;

- certains abords des bâtiments, non disponibles ou non accessibles pour un engin, peuvent conditionner le lieu de dépose des pupitres/chevalets à travers des zones praticables. Cela peut donc impliquer un nouveau regroupement des ouvrages, différent de l’anticipation faite en atelier, sur les pupitres/chevalets.

Ce tri nécessite de manipuler chaque élément pour reconstituer des lots adaptés.

Les pupitres/chevalets sont levés au moyen d’un engin pour l’approvisionnement des étages. Ils sont déposés sur le balcon correspondant à la zone la plus proche de la pose, puis les ouvrages sont répartis un à un, manuellement, aux différentes zones de pose.

Sur les chantiers observés, l’engin utilisé pour approvisionner les étages était un chariot télescopique.

Certains éléments, par exemple les vitrages de remplissage des garde-corps, sont manutentionnés à 100 % manuellement, notamment :

- lorsque les chevalets sur lesquels ils sont disposés ne peuvent pas être repris par un engin de manutention ;

- lorsqu’ils sont fragiles, pour préserver leur état.

Les poseurs les prennent ainsi un à un, de la zone de livraison jusqu’à l’intérieur du bâtiment, puis l’étage et le balcon sur lequel ils seront mis en place.

L’étape de dispatching peut donc engendrer des manutentions multiples.

Enfin, certains grands ouvrages peuvent être élingués directement pour ensuite être levés et acheminés à l’endroit où ils vont être posés. L’opération d’élingage peut également générer du port de charge, dans sa phase d’ajustement.

Porter l'ouvrage pour le centrer

Porter l'ouvrage pour le centrer

3. La pose et les finitions

La phase de pose implique de la manutention d’éléments d’ouvrages et leur maintien pendant l’étape de fixation. Il existe deux cas de figure selon les opérations : les ouvrages de dimensions courantes et les ouvrages de grandes dimensions.

- Ouvrages de dimensions courantes

Pour les ouvrages de dimensions courantes tels que les garde-corps ou encore les mains courantes, le positionnement et le maintien en phase de fixation sont réalisés manuellement. Dans le cas de plusieurs ouvrages de type garde-corps, posés sur un même balcon, l’ajustement est effectué en veillant à ce que leur alignement soit parfait.

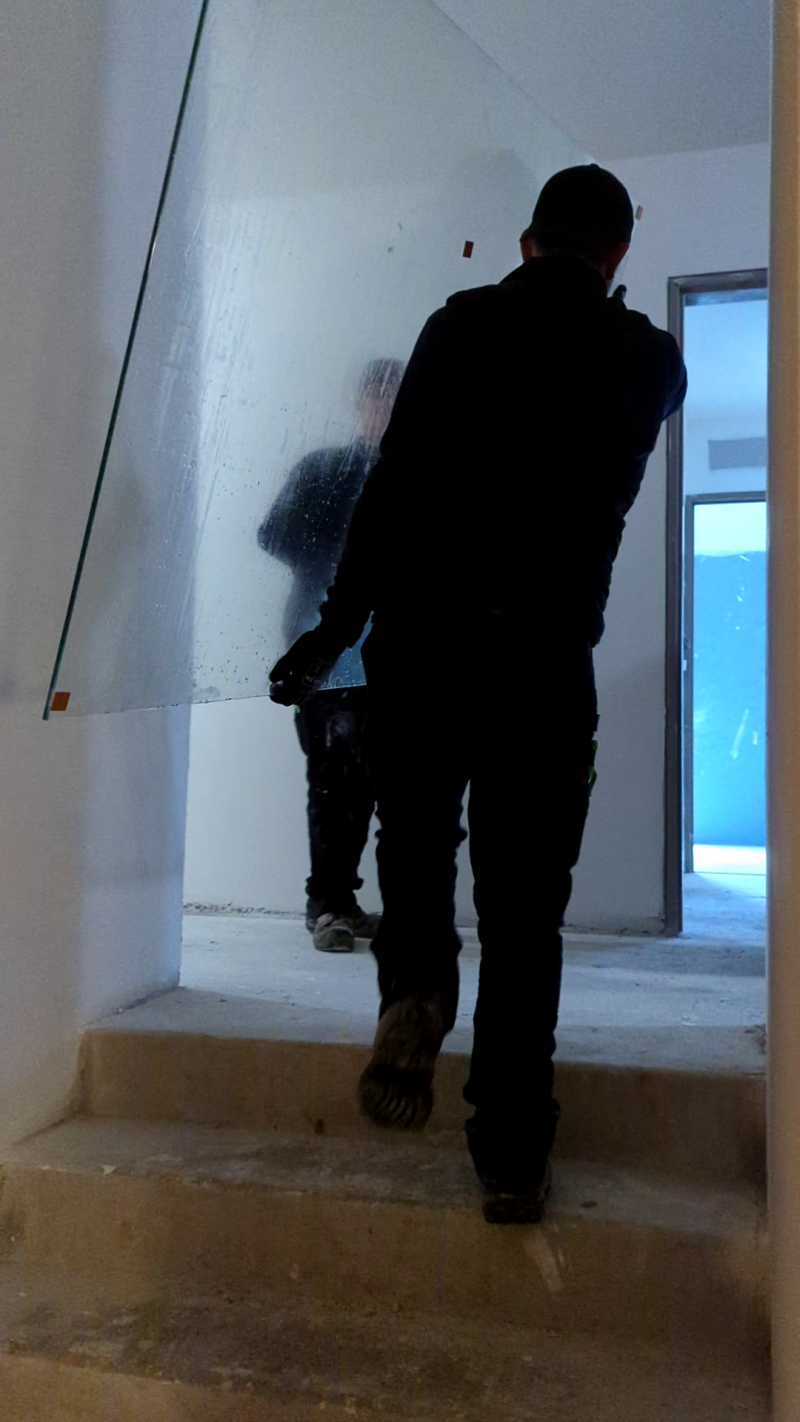

Les éléments de remplissage de garde-corps en verre nécessitent deux opérateurs pour les manipuler et les positionner correctement.

Les opérations de pose, terminées par les mains courantes, sont répétées de nombreuses fois sur la journée de travail.

- Ouvrages de grandes dimensions

Pour les grands ouvrages de type ossatures à fixer en façade, la pose est entièrement réalisée à l’aide d’un engin de manutention qui supporte la pièce jusqu’à sa fixation.

Dans le cas de l’utilisation d’un chariot télescopique, le bras ne permet pas les mouvements de rotation : le positionnement correct de l’ossature peut nécessiter de s’y reprendre à plusieurs fois (retirer les cales de l’engin, manœuvrer, reposer les cales, présenter à nouveau l’ouvrage devant le bâtiment). L’ouvrage est élingué, et étant donné sa longueur, les poseurs doivent le porter en partie pour éviter qu’il ne balance lors des manœuvres.

Guidage de l'ouvrage pendant les manœuvres

Guidage de l'ouvrage pendant les manœuvres En lien :

Quels sont les facteurs de risques de TMS liés aux étapes de travail pour la pose répétée d’ouvrages ?

Principaux facteurs de risques TMS et causes

1. Risques liés aux manutentions manuelles

Pour l’approvisionnement à pied d’œuvre

Différentes situations conditionnent, en quantité et difficulté, les manutentions manuelles d’ouvrages ;

- Les pupitres/chevalets à roulettes sont difficilement déplaçables à l’extérieur lorsqu’ils sont déchargés du camion, surtout si la piste est dégradée ou encombrée. Ces déplacements, avec une charge importante, engendrent des actions de manutention, avec efforts et postures contraignantes (tirer, pousser, soulever) afin de les positionner dans la zone voulue. Ces difficultés sont d’autant plus importantes lorsque la zone de déchargement est éloignée du bâtiment où doit être réalisée la pose.

Pousser-tirer un chevalet à trois personnes

Pousser-tirer un chevalet à trois personnes

Soulever-pousser un chevalet à trois personnes

Soulever-pousser un chevalet à trois personnes

Dans l’impossibilité de manutentionner mécaniquement les ouvrages (par exemple, pour des ouvrages fragiles ou lorsque leur conditionnement ne permet pas le levage par un engin), ils sont acheminés manuellement. Plus la zone de déchargement est éloignée, plus les manutentions manuelles sont importantes.

- Le tri des pupitres entraîne la manutention de chaque élément, plusieurs fois, pour constituer des lots par étage. Même si cette tâche est réalisée majoritairement à deux, elle peut aussi être réalisée seule, ce qui représente une situation nettement plus défavorable au regard de la force nécessaire pour soulever les éléments.

- Lorsque l’ouvrage élingué est encombrant, son levage peut nécessiter de le porter manuellement, afin qu’il ne traîne pas ou ne percute pas le sol, ou encore de le guider, entraînant ainsi des ports de charge supplémentaires et des risques de TMS, notamment au niveau des membres supérieurs.

Porter l'ouvrage pour le levage

Porter l'ouvrage pour le levage

Certaines zones de chantier peuvent être inutilisables pour la circulation d’un engin transportant la charge, ne permettant pas, ainsi, d’atteindre chaque balcon (par exemple, une zone en cours de terrassement, une piste non ouverte ou encore une zone trop étroite ou encombrée). Cela a pour conséquence :

- soit une dépose des éléments en étage sur un balcon accessible et des manutentions manuelles supplémentaires, à l’intérieur du bâtiment, pour l’acheminement des éléments sur les balcons inaccessibles par engin ;

- soit des manutentions manuelles depuis la zone de livraison des éléments jusqu’à l’endroit de leur pose.

Piste non ouverte

Piste non ouverte  Ouvrage amené manuellement à pied d'œuvre

Ouvrage amené manuellement à pied d'œuvre - Durant une journée, les opérateurs ont manutentionné manuellement 76 vitrages pesant entre 15 et 30 kg avec des dimensions variables allant de 740 mm (longueur) x 1 036 mm (hauteur) à 1 440 mm x 1 036 mm.

- Les distances parcourues avec les charges étaient d’environ 45 mètres pour se rendre de la zone de stockage aux balcons de l’étage 1, avec un escalier de 17 marches, et de 65 mètres pour se rendre de la zone de stockage des vitrages aux balcons de l’étage 2, avec un escalier de 34 marches.

- Pour une moyenne d’un vitrage monté à l’étage toutes les 2 minutes environ par opérateur.

Pour la pose

Les opérations de pose d’ouvrages de dimensions courantes, de type garde-corps ou d’élément de remplissage de garde-corps, en verre, nécessitent de les porter pour les positionner, puis de les maintenir pendant la fixation. En outre, elles sont généralement répétées de nombreuses fois sur la journée de travail.

Sur des configurations particulières, comme lorsque le garde-corps habille le nez de balcon, les difficultés sont amplifiées avec du port de charge à bout de bras, rendu très difficile au regard du poids forcément éloigné du centre de gravité du porteur. La préparation des éléments en verre multiplie les manutentions, avec la pose préalable de joints en périphérie.

La répétition du port des remplissages en verre, avec 3 à 12 éléments par balcon, correspond à un poids cumulé de 70 kg à 255 kg de vitrage par balcon, avec, en moyenne, entre 30 et 40 vitrages posés par jour.

Lors de la pose d’éléments de grandes dimensions en façade, et bien que ceux-ci soient maintenus par un engin de manutention, les positionner sur le bâtiment nécessite de les manœuvrer manuellement, engendrant des actions de tirer ou de pousser, alors que la charge elle-même peut peser près de 200 kg.

Manœuvres de positionnement d'ossature

Manœuvres de positionnement d'ossature  Manœuvres de positionnement d'ossature

Manœuvres de positionnement d'ossature 2. Risques liés aux postures contraignantes

Pour l’approvisionnement à pied d’œuvre

Le poids et la dimension des éléments complexifient la manutention.

Manutentionner seul certains éléments d’ouvrage peut engendrer des postures très contraignantes et sollicitantes pouvant être combinées au port de charge, comme :

- porter un cadre de garde-corps en appui sur le haut du dos afin de pouvoir le soulever avec l’ensemble de son corps ;

Manutention de cadre de garde-corps par un seul intervenant

Manutention de cadre de garde-corps par un seul intervenant

- attraper l’ouvrage positionné sur le pupitre de stockage pouvant obliger à se pencher en avant et à soulever la charge en étant éloigné de celle-ci ;

- attraper un vitrage sur un chevalet nécessitant de le prendre à bout de bras pour le décaler sur le côté du chevalet, assurer sa prise puis le soulever ;

Manutentionner une vitre pour la décaler

Manutentionner une vitre pour la décaler

Se baisser pour prendre la vitre

Se baisser pour prendre la vitre

- déposer un vitrage au sol, ce qui demande des manipulations supplémentaires et oblige à se baisser ;

Déposer le vitrage

Déposer le vitrage

Positionner le vitrage sur deux cales

Positionner le vitrage sur deux cales

- déplacer un vitrage sur une distance plus ou moins longue, à l’extérieur, dans les escaliers, puis dans les logements intérieurs, ce qui implique de le porter sur le côté du corps et entraîne une torsion du buste vers l’élément et une déviation du tronc à l’opposé pour compenser le poids. Cette manutention est, de plus, effectuée avec un bras en l’air pour tenir le haut de l’élément ou l’avant, l’autre bras le long du corps, en torsion, main en flexion pour soutenir le bas.

Déplacer un vitrage à l'extérieur

Déplacer un vitrage à l'extérieur

Déplacer un vitrage dans les escaliers

Déplacer un vitrage dans les escaliers

Pour la pose

La fixation au sol d’ouvrages de type garde-corps, avec perçage, mise en place de la cheville, serrage, engendre des postures à genoux ou penchées en avant. Elles sont répétées, mais restent ponctuelles et tenues sur des temps courts.

Perçage en posture penchée en avant

Perçage en posture penchée en avant  Perçage en posture à genoux

Perçage en posture à genoux La préparation des éléments en verre, réalisée en deux temps, expose à des postures :

- dos légèrement courbé, lors de la pose du joint périphérique. Au fil de la journée, et avec la multiplication des joints posés, cette posture peut engendrer notamment des douleurs aux lombaires ;

- bras en extension, avec rotation des poignets, pour retourner le vitrage et le déposer sur la tranche jointée.

Retournement de vitre

Retournement de vitre

L’étape d’intégration des vitrages dans les garde-corps cumule des postures de bras au-dessus du cœur avec un vitrage qui doit être passé au-dessus du garde-corps, à plus d’un mètre de hauteur, parfois légèrement sur la pointe des pieds.

Positionnement de vitre

Positionnement de vitre

Enfin, le calage du vitrage dans le garde-corps nécessite de poser une main courante en exerçant une pression forte et un coup sec dessus pour la fixer. Le geste n’est pas le même selon la taille du poseur : nécessité ou non de sauter pour réaliser l’appui nécessaire. Dans les deux cas, les opérateurs sollicitent leurs poignets, de tout leur poids du corps.

Fixation de main courante

Fixation de main courante

Pour la pose d’éléments de grandes dimensions fixés en façade (ossatures), les ajustements au sol ou sur les éléments levés (dus aux écarts entre les cotes sur plans et les cotes réelles) engendrent des postures contraignantes à genoux ou allongées au sol, tout en exerçant de la force pour meuler, taper au burin ou, encore, soulever l’ouvrage au pied de biche pour installer une cale en dessous.

Ajustements lors de la pose d'ossatures

Ajustements lors de la pose d'ossatures

3. Autres risques

- Risques d’écrasement, de heurt, de renversement

Approvisionnement des ouvrages

Pour le déchargement et le transport des garde-corps, les pupitres ne sont pas tous identiques au niveau de leur base. En effet, certains pupitres disposent d’anses, de forme rectangulaire ou carrée, permettant de les fourcher plus facilement. D’autres n’en disposent pas, ce qui peut entraîner des glissements de charges.

Pupitre avec anses rectangulaires

Pupitre avec anses rectangulaires

Le tri des pupitres oblige à décercler les éléments et les solidariser à nouveau au pupitre à la fin de l’opération. Ce cerclage réalisé manuellement est moins serré que l’initial et engendre davantage de risques lors des manutentions des pupitres avec l’engin.

Le levage et le déplacement d’éléments de grandes dimensions, au moyen d’un chariot télescopique et d’élingues, engendrent des risques de heurt. En effet, les déplacements de la charge entraînent des balancements pouvant amener les opérateurs à stabiliser cette charge à la main.

Les sols non stabilisés ou irréguliers peuvent provoquer le renversement de l’engin.

Circulation d'engin chargé

Circulation d'engin chargé  Circulation d'engin sur terrain irrégulier

Circulation d'engin sur terrain irrégulier

Pose des ouvrages

Les ouvrages de type garde-corps qui habillent le balcon, avec une partie qui descend plus bas que le niveau du balcon, impliquent de les porter à bout de bras, dans le vide, dans l’attente de leur fixation. Compte tenu de leur poids et de leur position déportée par rapport aux intervenants, le risque de lâcher un élément dans le vide est plus important.

- Risques de chute

Approvisionnement des ouvrages

Plus les éléments sont de taille et de poids importants, plus ils sont compliqués à porter et à manipuler, notamment sur terrain accidenté, encombré ou encore dans les circulations intérieures et escaliers. Ceci engendre des risques de chute.

Lors du déchargement du pupitre sur balcon, il existe un risque de chute de hauteur en l’absence de garde-corps provisoires, impliquant l’utilisation de système d’arrêt de chute.

Le pupitre lui-même peut constituer une gêne pour attraper les ouvrages. Pour un élément éloigné du bord, il peut être nécessaire de positionner ses jambes à l’intérieur du pupitre avec un risque de chute accru.

De même, des matériaux tels que les éléments de quincaillerie présents au sol peuvent être générateurs de chutes.

Intervenant positionné à l'intérieur du pupitre

Intervenant positionné à l'intérieur du pupitre Le levage de grands éléments dans un espace encombré génère également des risques de chute au cours des manutentions.

Risque de chute lors de la manutention

Risque de chute lors de la manutention - Risques de coupure

Pour les éléments en verre et lorsque le poseur appuie sur la vitre pour l’enfoncer dans le garde-corps, il positionne ses mains sur un côté non ébavuré l’exposant à des risques de coupure.

Risque de coupure lors de la pose de vitre

Risque de coupure lors de la pose de vitre En lien :

Prévention des TMS pour les serruriers-métalliers : préconisations

Les axes pour améliorer les conditions de réalisation du travail et donc diminuer l’exposition aux risques de TMS identifiés, notamment ceux liés aux manutentions manuelles et aux postures pénibles, sont d’ordre organisationnel et technique.

Certaines de ces pistes correspondent à des pratiques de prévention observées sur les chantiers. Il est souhaitable de les généraliser pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail.

1. Préconisations liées à l’organisation des chantiers et du travail

Préparation du chantier

- Anticiper et exprimer auprès de la maîtrise d’ouvrage les besoins de l’entreprise en matière d’accès au chantier, de circulations, de stationnement, d’implantation des stocks sur le chantier ou encore d’état des sols aux abords des bâtiments. Solliciter des moyens d’approvisionnement à pied d’œuvre mutualisés et mécaniques ou la mise en service des ascenseurs.

- Anticiper la coactivité, les lots en présence lors des travaux et leurs contraintes respectives en matière de zones de circulation, de stockage et de travaux. Ce qui permet d’éviter des situations incompatibles avec les travaux à réaliser ou générant des tâches supplémentaires. Échanger avec le coordonnateur SPS sur la coactivité et les moyens de prévention prévus.

- Vérifier, lors d’une visite préalable aux travaux, les conditions et l’avancement du chantier par rapport aux travaux à réaliser et aux besoins exprimés.

- Vérifier en amont des travaux les cotes sur les réalisations déjà effectives des autres lots (gros œuvre notamment) afin d’éviter des ajustements d’ouvrages au moment de leur pose sur chantier.

- Prendre des photos du chantier pour les diffuser aux intervenants qui vont réaliser le travail afin qu’ils puissent se projeter a minima et anticiper certaines difficultés.

- Si la configuration du chantier implique de circuler sur l’espace public, anticiper les démarches administratives correspondantes.

- Prévoir des implantations de stock et d’approvisionnement à pied d’œuvre qui limitent les distances à parcourir.

- Dans les cas où des opérations de répartition des ouvrages ne peuvent être réalisées que par l’intérieur du bâtiment, envisager, avec le lot qui cloisonne, la possibilité de les réaliser avant le montage des cloisons, afin qu’il y ait le moins d’obstacles possible.

- Réaliser un contrôle de fabrication afin d’éviter les aléas et problématiques qui impacteraient les chantiers.

Préparation et organisation du travail sur chantier

- Anticiper la réalisation des tâches en définissant un planning précis incluant l’arrivée du matériel, des engins, des matériaux et des ouvrages sur le chantier.

- Prévoir des ressources humaines en adéquation avec les travaux à réaliser, avec a minima des équipes de deux personnes. Si certaines tâches ne peuvent pas être réalisées à l’aide de moyens de manutention mécaniques, des renforts d’effectif doivent être prévus.

- Prévoir les marges de temps nécessaires pour d’éventuelles reprises et des ajustements qui seraient à réaliser dans la pose des ouvrages sur le chantier.

- Assurer la livraison des ouvrages par lots cohérents avec leur localisation de pose sur le chantier et limitant leurs manutentions manuelles. Selon les cas, la livraison doit se faire par bâtiment, par étage, par logement ou par balcon.

- Définir les modes opératoires (livraison à pied d’œuvre et pose) avec des engins adaptés au chantier et aux travaux à réaliser, limitant les manutentions manuelles et les efforts à fournir, que ce soit pour les éléments métalliques comme en verre. Ce qui nécessite que :

- les éléments à poser triés par lieux de pose arrivent sur des racks manipulables par un engin ;

- la manutention par engin soit réalisée élément par élément permettant ainsi d’éviter un dispatch manuel au sein des bâtiments ;

- les éléments sont soutenus par un engin pendant la pose afin de permettre le bon ajustement et un positionnement adéquat pendant la fixation.

- Réfléchir à des organisations qui limitent la répétition des tâches en mettant en place une alternance des différentes phases plus ou moins sollicitantes pour les poseurs (approvisionnement d’ouvrages métalliques, approvisionnement d’éléments en verre, pose d’ouvrages métalliques et pose d’éléments en verre…).

- Mettre à disposition des intervenants, avant l’intervention, les documents du chantier (plans, planning et modes opératoires) pour permettre aux équipes de se construire une représentation du travail à réaliser avant de se rendre sur le chantier. Fournir ces documents assez à l’avance pour permettre des discussions avec les équipes sur les modes opératoires à anticiper ou à modifier si nécessaire en fonction de leur retour d’expérience.

- Échanger avec les équipes sur la manière dont s’est déroulé le chantier, les difficultés rencontrées et les voies d’amélioration possibles. Cet échange permet de mettre au profit les retours d’expérience et d’ajuster l’organisation pour les futurs chantiers dans un principe d’amélioration continue.

2. Préconisations liées à la technique

Conception des ouvrages à poser

L’anticipation des chantiers est à initier dès la phase de conception avec :

- un choix de matériaux à utiliser les plus légers possibles ou des ouvrages creux afin de diminuer leur poids. Limiter le recours à des produits verriers, lourds autant que possible ;

- des ouvrages envisagés conçus par éléments dissociés, à assembler et à poser sur chantier afin de limiter la manutention de poids lourds.

Ces décisions de conception ne sont généralement pas du ressort des entreprises, mais plutôt des maîtrises d’ouvrage (MOA) et maîtrises d’œuvre (MOE). Néanmoins, lorsque l’entreprise est impliquée dans le marché en amont des travaux, elle se doit d’apporter des suggestions en relation avec ces critères de conception (choix, poids et dimensions des matériaux et ouvrages).

Réalisation des travaux

- Choisir et mettre à disposition des engins de manutention et des accessoires de levage permettant de limiter au maximum les manutentions manuelles. Vérifier leur adéquation avec la configuration du chantier et les ouvrages à manutentionner.

- Concernant les pupitres et les chevalets de stockage des ouvrages métalliques et des éléments en verre, utiliser des modèles en adéquation avec l’engin de levage pour leur manutention.

- Prévoir des dispositifs pour les phases de préparation avant la pose (par exemple, opération de meulage ou encore pose de joint sur éléments en verre) permettant le travail à hauteur d’homme.

- Prévoir des accessoires de préhension des éléments pleins, notamment ceux en verre, pour faciliter leur manipulation pendant la phase de pose, s’ils ne sont pas soutenus par un engin de manutention.

- Choisir et mettre à disposition des intervenants des outils électroportatifs (les plus légers possibles) permettant de s’affranchir de la gestion des câbles et limitant les risques de chute, les vibrations et les chocs.

- Mettre à disposition l’ensemble des protections individuelles nécessaires à l’activité : chaussures de sécurité, gants protégeant des risques mécaniques, casque, lunettes de sécurité, vêtements de travail adaptés aux conditions météorologiques d’intervention (gestion du froid, de la pluie et de la chaleur).

- Privilégier les interventions en hauteur avec moyens de protection collective contre les chutes de hauteur. Lorsque ce n’est pas possible, fournir des systèmes d’arrêt de chute en définissant clairement leurs conditions d’usage sur le chantier et les points d’ancrage.

- Équiper les véhicules professionnels de rangements pour les outils, les protections individuelles, la quincaillerie et les pièces utilisés de manière récurrente pour travailler.