© Lipsum

Scaphandrier : prévention des TMS

Mis à jour le : 21/07/2025

L’activité des scaphandriers génère des risques de troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux manutentions manuelles, postures pénibles et vibrations mécaniques. Cette étude ergonomique caractérise ces risques lors des phases émergées du travail des scaphandriers et dessine des pistes d’actions pour prévenir les TMS et améliorer les conditions de travail. Parfois sous-estimés, ces risques doivent être bien identifiés en amont afin de limiter leurs impacts sur la santé et la sécurité au travail.

Cette solution présente les principaux résultats d'une étude ergonomique* menée sur des chantiers, dans le cadre du dispositif Fipu (Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle) financé par la Cnam. L'étude a été complétée par les experts de la direction technique de l'OPPBTP pour identifier les situations de travail à risque de troubles musculosquelettiques (TMS) dans l'objectif de proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail, réduire voire éliminer les TMS. Pour en savoir plus sur le dispositif Fipu, ses aides financières et les équipements subventionnés, consultez notre boîte à outils TMS/Fipu.

* cabinet Convergo

Sommaire

Principaux impacts prévention

Agir dès les phases de préparation d’un chantier, en tenant compte des risques associés permet d’appréhender et d’agir sur les problématiques de TMS. Il sera ainsi possible d’anticiper les phases d’activités qui vont induire des postures pénibles et de la manutention manuelle importante. Le partage de bonnes pratiques à l’ensemble de la profession et la recherche de solutions innovantes, organisationnelles et techniques, permettront de limiter les risques de TMS.

Atteintes musculaires et articulaires

En quoi consiste l’activité du scaphandrier ?

Les scaphandriers sont les ouvriers sous-marins du BTP. Ils interviennent aussi bien en milieu maritime que dans les lacs ou au droit de piles de ponts. Leurs missions sur les ouvrages ou réseaux immergés sont très variées : construction, assemblage, désassemblage, entretien ou démolition.

Il est à noter que l’activité des scaphandriers est régie par le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, que les entreprises doivent être certifiées et que les opérateurs doivent être formés et disposer d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention A (CAH). Notons également que les problématiques liées au milieu hyperbare n’ont pas été abordées lors de cette étude qui s’est concentrée sur les étapes émergées du travail de scaphandrier.

Les phases de l’activité qui ont été observées sont les suivantes :

- La préparation et l’installation du chantier : préparation des camions avec le chargement du matériel (ex. : compresseur, blocs, casques, divex, motopompe, outils électroportatifs, etc.) et matériaux utilisés sur chantier.

- L'équipement et la mise à l’eau du scaphandrier.

- La sortie de l’eau et le déséquipement du scaphandrier.

- Le nettoyage, le repli du chantier et le reconditionnement des équipements.

Certaines photos peuvent montrer des écarts aux règles habituelles de sécurité : elles reflètent la réalité des chantiers observés. Leur but n’est pas de montrer un exemple parfait, mais de représenter des situations réelles sur le terrain.

Quels sont les risques de TMS liés aux étapes de travail des scaphandriers ?

Cette fiche et les étapes qui y sont décrites sont le résultat des observations menées fin 2024 sur quatre chantiers de la façade atlantique. Elles sont représentatives des situations rencontrées habituellement par les scaphandriers sans être pour autant exhaustives. Certaines opérations n’ont ainsi pas pu être observées, telles que toutes les phases immergées de l’activité par exemple.

La préparation, l’installation et le repli du chantier

Description

L’activité d’installation ou de repli du chantier consiste essentiellement en l’acheminement des différents éléments nécessaires à la plongée et aux travaux sous-marins à réaliser, entre le véhicule et le lieu d’immersion du chantier.

Les différents éléments à acheminer systématiquement sont les suivants :

- un moyen d’alimenter en air les plongeurs :

- un compresseur basse pression (130 à 150 kg environ),

- des B50 (= bouteilles haute pression ; environ 75 kg par bouteille) ; - le boîtier de communication ;

- la valise tableau de surface Kirby Morgan (21 kg) ;

- le narguilé du plongeur principal (28,8 kg sans flux vidéo, 39,6 kg avec flux vidéo pour 60 m de narguilé) ;

- le narguilé du plongeur secours (idem) ;

- le casque du plongeur principal (6,2 kg pour casque léger KMB18 ou 13/15 kg casque lourd type KMB27/KMB37) ;

- le casque du plongeur secours (idem) ;

- le harnais du plongeur principal (Divex Harvest MK5 ; 5,4 kg sans lest) ;

- le harnais du plongeur secours (idem) ;

- les lests du plongeur principal (8 à 12 kg, selon le plongeur et la combinaison utilisée) ;

- les lests du plongeur secours (idem) ;

- la bouteille de secours d’air du plongeur principal (15 kg pleine) ;

- la bouteille de secours d’air du plongeur de secours (idem) ;

- le bidon de carburant (20 l) ;

- d’autres éléments peu lourds (palmes des deux plongeurs, pavillon de plongée, etc.).

En fonction de la nature des travaux sous-marins à effectuer, d’autres éléments peuvent être acheminés :

- outillage (disqueuse, perforeuse, marteau-piqueur, carotteuse, etc.) ;

- matériaux (roule de câble, anodes [60 kg], sacs de béton, parachute de renflouage, etc.) ;

- groupe électrogène (80 kg) ;

- compresseur haute pression (170 kg) ;

- motopompe ;

- lance à eau Galeazzi ;

- combinaison de plongée étanche spécifique aux stations d’épuration (15 kg) ;

- etc.

Principaux facteurs de risques TMS et causes

Le poids des éléments manutentionnés constitue un facteur de risque important de TMS, mais aussi potentiellement d’accidents. Certains éléments peuvent dépasser 100 kg et même atteindre 150 kg. Ces éléments particulièrement lourds sont portés en début et fin de chantier (pour les descendre ou les monter dans le camion), et sont généralement manutentionnés à 2 ou 3 opérateurs.

Ces éléments sont ensuite généralement déplacés à l’aide de roulettes intégrées. Néanmoins, l’état des sols pour acheminer le compresseur peut rendre ces opérations de tirer-pousser plus ou moins faciles.

Manutention deux fois par jour d’éléments supérieurs à 100 kg

Manutention deux fois par jour d’éléments supérieurs à 100 kg

En plus des éléments liés à la plongée qui sont systématiquement présents, d’autres éléments dépendant du chantier peuvent être manutentionnés, le poids variant de façon importante selon la nature du chantier.

Efforts de tirer-pousser, plus ou moins importants selon la nature du terrain

Efforts de tirer-pousser, plus ou moins importants selon la nature du terrain

De plus, l’emplacement de stockage et le lieu d’utilisation / installation des matériels et matériaux peuvent s’avérer pénibles et présenter des risques d’accidents ou de chutes.

Manutentions parfois répétées de charges lourdes - anodes de 60 kg des outils comme cette carotteuse

Manutentions parfois répétées de charges lourdes - anodes de 60 kg des outils comme cette carotteuse

Les anodes sont acheminées par brouette, mais sont chargées et déchargées à la main.

Les anodes sont acheminées par brouette, mais sont chargées et déchargées à la main.

Manutention d’anodes de 30 kg

Manutention d’anodes de 30 kg

Selon le coefficient de marée et l’heure de la journée, l’acheminement des différents matériels sur les pontons flottants peut nécessiter de descendre ou monter la passerelle d’accès avec des pentes qui peuvent s’avérer très prononcées, entraînant des efforts importants et des risques de chutes si le niveau d’eau est très bas et donc la pente de la passerelle forte.

Manutention d'anodes de 60 kg

Manutention d'anodes de 60 kg

Les accès aux pontons flottants peuvent parfois présenter des pentes importantes en fonction des marées.

Les accès aux pontons flottants peuvent parfois présenter des pentes importantes en fonction des marées.

L’équipement / le déséquipement du scaphandrier

Description

Le scaphandrier doit revêtir sa combinaison (sèche ou humide, selon les conditions du chantier - notamment température de l’eau - et les préférences du plongeur) dans l’entreprise observée pour cette étude. Il a la possibilité de le faire dans le véhicule équipé d’un chauffage stationnaire (semblable à celui d’un camping-car), à l’abri du froid, de la pluie, du vent, et des regards indiscrets.

La mise en place du divex, de la bouteille, des lests, du casque, ainsi que les connexions du casque au narguilé et au détendeur, et du détendeur à la bouteille, sont réalisées par un second opérateur.

Cette opération prend quelques minutes et est réalisée, dans la plupart des cas, quatre fois par jour (pour des plongées de 3 heures selon les conditions) : deux équipements et deux déséquipements.

La mise à l’eau peut être plus ou moins facilitée, selon les accès à l’eau. Dans les conditions les plus difficiles (échelles), le plongeur secours ou un autre collègue vient aider le scaphandrier, en récupérant ses palmes, et en l’aidant à remonter sur le bateau / quai / ponton.

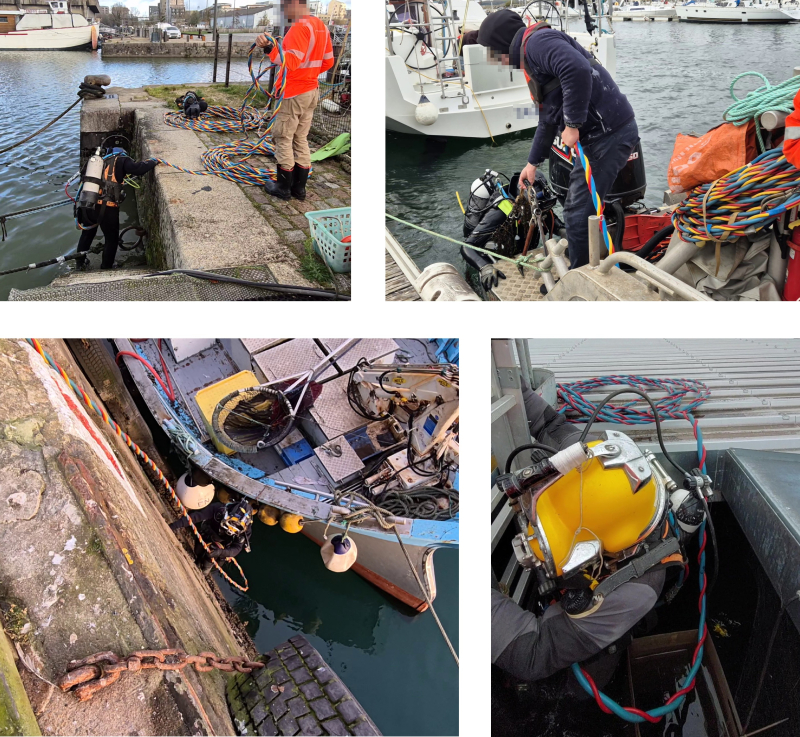

Un opérateur aide son collègue à s’équiper pour la plongée.

Un opérateur aide son collègue à s’équiper pour la plongée.

Principaux facteurs de risques de TMS et causes

Le principal risque lors de cette phase est lié aux accès à la mise à l’eau qui sont à la disposition des plongeurs. Le plongeur est équipé d’une combinaison restreignant son amplitude articulaire et porte sur lui un équipement de plusieurs dizaines de kilogrammes (casque : 13 à 15 kg ; harnais : 5 kg ; lest : 8 à 12 kg ; bouteille secours : 15 kg, etc.).

Quant aux accès à l’eau, ils ne sont pas toujours adaptés et peuvent s’avérer glissants (vase sur la cale de halage), exiguës (accès aux cuves de sprinklage), raides et avec un risque de chute de hauteur (échelle de quai), etc., voire parfois même absents.

De plus, en fonction des types d’interventions, les entrées et sorties de l’eau peuvent être fréquentes (jusqu’à une dizaine de montées et descentes depuis l’embarcation pour des opérations de contrôle, par exemple). Cela entraîne une pénibilité physique importante étant donné le poids de l’équipement du scaphandrier.

L’encombrement dans le véhicule peut éventuellement gêner le plongeur lorsqu’il enfile ou retire sa combinaison.

Accès par un escalier ; depuis une embarcation ; par une échelle de quai ; à une cuve de sprinkler

Accès par un escalier ; depuis une embarcation ; par une échelle de quai ; à une cuve de sprinkler

L’installation de certains éléments est dépendante des conditions sur place et peut provoquer des contraintes posturales de type dos courbé ou positions accroupies prolongées. Par exemple, le montage des éléments sur le divex, la connexion des narguilés au casque, se font le plus souvent à même le sol, sur un ponton ou un quai.

L'encombrement du camion peut parfois gêner la circulation, la manutention ou l’enfilage de la combinaison.

Contrainte posturale pendant la préparation du matériel

Le transfert d’outillage ou de matériaux

Description

Une fois le plongeur à l’eau, l’équipe restée à terre l’assiste en lui transférant les équipements ou matériaux dont il a besoin pour réaliser les travaux. Ces équipements ou matériaux sont très variables d’un chantier à l’autre et dépendent de la nature des travaux à réaliser (dévasage, soudure, scellement, remplacement d’équipements immergés : anodes, mouillage, chaîne mère, chaîne fille, etc.).

Principaux facteurs de risques de TMS et causes

Bien qu'elles n’aient pas été observées, les opérations de transfert d’outillage sont décrites par les opérateurs comme pénibles, en particulier pour l’outillage hydraulique. Par exemple, la suceuse pour enlever la vase ou le perforateur hydraulique sont des équipements particulièrement lourds.

Les opérations de transferts de matériaux (anodes, U à sceller, etc.) peuvent également entraîner des postures contraignantes ou des efforts.

Contraintes posturales (dos courbé, bras au-dessus du cœur, accroupi, voire allongé) pendant le transfert de matériaux.

Contraintes posturales (dos courbé, bras au-dessus du cœur, accroupi, voire allongé) pendant le transfert de matériaux.

Autres risques et enjeux organisationnels et environnementaux

Les conditions météorologiques

L’exposition aux conditions météorologiques (froid, pluie, vent marin) sont des facteurs de fatigue et de dépense énergétique supplémentaire, qui s’ajoutent aux risques de TMS.

Le bruit du compresseur BP (ainsi éventuellement de la motopompe ou d’un compresseur pour outillage), actif tout au long de la plongée, est également un facteur de fatigue. Bien que les personnels aient à leur disposition des bouchons d’oreille (moulés ou jetables), le port des bouchons entrave significativement les échanges avec le scaphandrier et les personnels préfèrent ne pas risquer de manquer une demande ou de mal comprendre le scaphandrier. Les personnels vont préférer éloigner, lorsque c’est possible, le compresseur du boîtier de communication et de l’emplacement où les personnels vont se placer pour intervenir tout au long de la plongée.

La nécessité de prendre en compte la marée (coefficient et horaires, selon la hauteur d’eau nécessaire, ou le besoin de favoriser le travail à l’étale pour limiter le courant) entraîne sur l’activité des contraintes notamment d’horaires et de temporalité.

Préparation des chantiers

Le manque de préparation de certains chantiers peut compliquer les choses pour les équipes sur place et entraîner des efforts ou des sollicitations posturales qui auraient pu être évités.

Pour la pose d’anodes, par exemple, le port n’avait pas dégagé les emplacements nécessaires, obligeant les opérateurs à multiplier les manœuvres avec le bateau et à augmenter les distances de manutentions. Néanmoins, les contraintes d’exploitation du port ne permettent pas toujours, même en anticipant, d’obtenir des réponses à toutes les demandes telles que des emplacements disponibles.

La coactivité

La coactivité avec d’autres entreprises peut parfois créer de nouvelles contraintes telles que de la manutention manuelle du fait de l’impossibilité d’utiliser les moyens de manutention initialement prévus. Cette coactivité peut aussi générer de nouveaux dangers, comme lorsqu’un ouvrier d’une autre entreprise a commencé une opération de soudage oxyacétylénique à proximité du narguilé, ou encore, lors de l'utilisation d’outils bruyants (disqueuse, marteau-piqueur) qui peuvent gêner la bonne compréhension du plongeur à travers le boîtier de communication.

Des préconisations pour améliorer les conditions de travail

Lors des observations réalisées, de bonnes pratiques ont pu être observées et méritent d’être partagées. Le groupe de travail qui a suivi ces observations a également pu mettre en lumière certaines pistes de solutions qui pourraient être explorées. Ces propositions ont été coconstruites avec les opérateurs et l’encadrement de l’entreprise observée.

Préconisations liées au port des charges très lourdes

Comme nous l’avons vu, une des principales contraintes physiques des scaphandriers lors des phases émergées de l’activité est liée au port de charges, principalement des charges très lourdes (> 100 kg) que sont les équipements liés aux travaux subaquatiques (compresseur, bouteilles, motopompe ou groupe électrogène).

Aide à la manutention

Les efforts de déchargement et d’acheminement des équipements lourds (> 100 kg) lors des phases d’installation et repli de chantier (compresseur, motopompe, groupe électrogène, etc.) pourraient être limités par des équipements de manutention ou de déplacement.

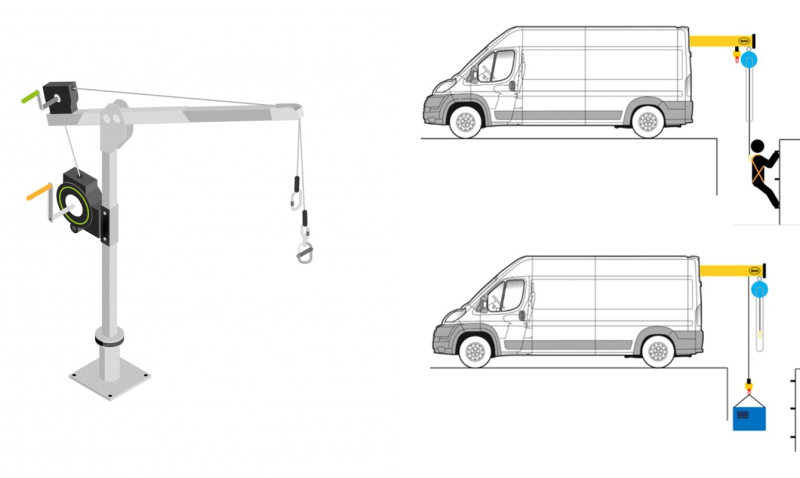

Chargement et déchargement :

- Rampe aluminium pliable pour charger et décharger un véhicule utilitaire

- Potences pivotantes à bras

- Treuil monté sur une poutre extensible autoportante

Moyens de manutention pour décharger le camion

Moyens de manutention pour décharger le camion

Acheminement :

Aussi séduisantes ces solutions puissent-elles paraître, elles n’en sont pas pour autant si faciles à mettre en œuvre. En effet, chacune d’elles implique un poids supplémentaire (parfois conséquent) à emporter en plus dans les camions alors que ceux-ci sont déjà en limite de charge utile.

Moyens de manutention pour rejoindre la mise à l'eau

Moyens de manutention pour rejoindre la mise à l'eau

Augmenter le PTAC des véhicules

Lors des groupes de travail, l’entreprise participante (l’encadrement et les plongeurs) a réfléchi à plusieurs solutions pour augmenter les PTAC des véhicules, chacune d’elles présentant un certain nombre de contraintes associées :

- Passer à des véhicules poids lourd (potentiellement en gardant un format fourgon, mais avec un PTAC > 3,5 t). Néanmoins, cette solution implique le passage d’un permis adapté pour l’ensemble des salariés, ainsi que d’autres contraintes découlant du PL (fermeture de certains accès / ponts ; obligation d’utiliser un chronotachygraphe et suivi médical des conducteurs, etc.).

- Utilisation systématique d’une remorque (c’est déjà occasionnellement le cas). Néanmoins, cela présente des contraintes lors des déplacements longs (comment gérer la sécurisation de son contenu lors d’un séjour à l’hôtel, par exemple). De même, pour certains chantiers en ville, il peut s’avérer compliqué de manœuvrer avec une remorque attelée à un fourgon.

- Affréter un deuxième véhicule par équipe. Au-delà des coûts liés à cette option, l’autre problème soulevé est la composition des équipes qui sont généralement constituées d’un salarié (conduisant le véhicule de l’entreprise) et de deux intérimaires qui se déplacent régulièrement sur les chantiers avec leur propre camping-car, et ne seraient donc pas enclins à prendre en charge un véhicule de l’entreprise.

Suppression / limitation de la manutention

Une solution évoquée lors des groupes de travail serait de laisser le compresseur à poste dans la camionnette avec des narguilés sur enrouleurs. Cette solution aurait l’avantage de limiter le port de charge lourde (compresseur notamment). Néanmoins, elle limite la flexibilité des interventions. En effet, cette solution semble avoir été adoptée par certains concurrents de l’entreprise observée, qui se sont spécialisés dans les interventions en STEP (station d’épuration) ou en bassin de refroidissement de centrales nucléaires pour lesquelles l’éloignement entre le stationnement de la camionnette et les lieux de mise à l’eau est limité (il est probable également que les interventions de maintenance dans ce genre d’installation aient été réfléchies en amont facilitant ainsi le stationnement des véhicules à côté des installations à entretenir).

Avec un tel aménagement fixe, la majorité des chantiers portuaires par exemple serait rendue impossible, la camionnette ne pouvant être acheminée au plus près des travaux immergés à réaliser. Le groupe de travail a évoqué l’option d’équiper une des camionnettes avec un compresseur à poste fixe. Néanmoins, cela entraînerait un équipement inutilisé une partie du temps, sauf à allouer ce camion à une équipe qui ne ferait que les types de chantiers qui permettent cette configuration, ce qui ne semble pas acceptable par les plongeurs qui apprécient leurs polyvalences et la diversité des chantiers rencontrés. Une camionnette ainsi équipée pourrait aussi être attribuée aux équipes qui en auraient besoin au moment où un chantier adapté leur serait alloué. Mais cela pose d’autres problèmes d’organisation, chaque plongeur ayant son matériel propre et ses habitudes de rangement (voire d’aménagement des camions). Une désorganisation et/ou des manutentions et transvasements de matériel d’un camion à un autre seraient nécessaires, ce qui annihilerait les éventuels bénéfices de la solution.

Néanmoins, une solution prévoyant un aménagement mixte permettant aussi bien l’utilisation du compresseur sur un emplacement dédié à l’intérieur du camion qu’en le déchargeant mériterait d’être testée. Cela permettrait de limiter les ports de charges lourdes lorsque la camionnette peut être amenée au plus près de la mise à l’eau, sans pour autant limiter la flexibilité des interventions s’il est nécessaire de décharger le compresseur.

Préconisations liées à la mise à l’eau ainsi qu’au transfert d’outillage ou de matériaux

Un autre facteur de contrainte (effort physique et postures) concerne la mise à l’eau du plongeur dont le poids de l’équipement atteint plusieurs dizaines de kilogrammes, ainsi que le transfert d’outillage ou de matériaux depuis le lieu de stockage (quai, embarcation, ponton, etc.) vers le lieu d’intervention du plongeur.

Aider à la mise à l’eau des scaphandriers grâce à une potence

Une potence à fixer au sol ou sur un mur permet de descendre et de remonter le plongeur (ou du matériel).

Moyens d'aide à la mise à l'eau

Moyens d'aide à la mise à l'eau

Treuil monté sur une poutre extensible autoportante

Il n’est toutefois pas toujours possible de laisser à poste un support dans lequel insérer cette potence. Il n’est pas non plus toujours possible de percer et de cheviller le sol pour y fixer ce support.

Néanmoins, certains fabricants de matériel d’aide à la manutention intégré aux camions proposent des modèles disposant de points d'ancrage certifiés pour le treuillage de personnes, ce qui serait doublement bénéfique (lorsque la mise à l’eau est accessible avec un véhicule) en limitant à la fois les ports de charges lourdes et les efforts liés à la mise à l’eau ou au transfert d’outillage ou de matériaux.