© ITGA

Comment s’assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) amiante ?

Dans le cadre du suivi de l’exposition des salariés à l’amiante, des mesures d’empoussièrement sont réalisées par poste de travail (durant les phases exposantes, que cela soit des tâches connexes ou disjointes à la mise en œuvre du processus) pour s’assurer que le seuil réglementaire n’est pas dépassé. Celui-ci correspond à une valeur (empoussièrement intra-masque) qu’il faut mettre en perspective avec l’empoussièrement à l’extérieur de l’appareil de protection respiratoire (APR) et le facteur de protection respiratoire assigné (FPA).

Aussi, parce que l’amiante est un cancérogène sans seuil, et face à ce seuil d’exposition réglementaire que l’on peut traduire par « seuil de danger », l’entreprise doit, dans sa démarche de prévention, envisager l’établissement de seuils d’alerte et d’arrêt pour protéger la santé de ses salariés.

Mis à jour le 01/09/2025

Calcul du respect de la VLEP amiante

Sur le plan technique, la VLEP-8h amiante (valeur limite d’exposition professionnelle moyennée sur huit heures de travail) ne se « calcule » pas puisqu’elle est définie réglementairement en Europe et en France à 10 f/L/8h – 10 fibres par litre sur 8 heures. Il s’agit donc d’un abus de langage vis-à-vis duquel il faut rester vigilant.

La VLEP-8h amiante est une valeur fixe qu’un travailleur ne peut pas dépasser au cours d’une journée de travail. Dans le cadre de travaux exposant au risque amiante, il est par conséquent essentiel de s’assurer du respect de ce seuil à l’aide de mesures d’empoussièrement réalisées régulièrement par poste et pendant différentes phases exposantes rencontrées par l’individu que cela soit lors des phases opérationnelles indissociables ou connexes (pour la définition d’une phase opérationnelle, voir pour cela la question 2 de l’édition 2024 de Métrologie amiante publié par la Direction générale du travail – DGT– en page 5).

Pour autant, il ne semble pas pertinent d’effectuer de manière systématique le calcul du respect de ce seuil, dès lors que le niveau d’empoussièrement correspond à l’APR, choisi précisément pour respecter la VLEP (conformément au II-1 de l’instruction 238 du 16 octobre 2015 de la DGT). En outre, comment exploiter le résultat d’un calcul systématique du respect de la VLEP en l’absence de suspicion de « situation non conforme » ? Ainsi et dans le cas de calculs arbitraires, comment apprécier, par exemple, un résultat de 3 f/L/8h par rapport à un autre de 3,8 f/L/8h ?

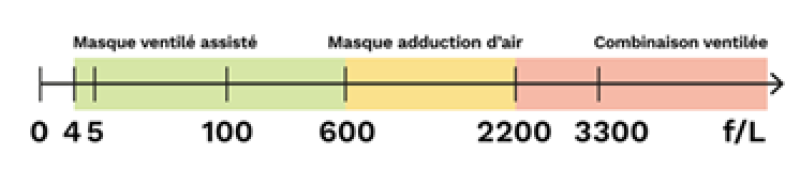

On estime un empoussièrement (selon une source fiable ou des retours d’expérience) correspondant au niveau II (et inférieur à 800 f/L). Au regard du facteur de protection assigné (FPA) de la VLEP et en accord avec l’instruction 238 du 16 octobre 2015, l’appareil de protection respiratoire pourrait être un masque ventilé assisté dont le FPA est égal à 60.

Pour un port de moins de six heures par jour, il n’est pas nécessaire de faire le calcul du respect de la VLEP. Le résultat sera obligatoirement inférieur à 10 f/L ; les préconisations issues de l’instruction 238 citée précédemment ayant été élaborées pour garantir le respect de ladite VLEP.

C’est donc dans le cas d’une situation non conforme, comme le dépassement de l’empoussièrement attendu, que l’on devra réaliser le calcul.

Ainsi, si l’empoussièrement attendu est égal à 559 f/L avec un masque ventilé assisté porté pendant 6h/j, mais qu’en réalité, l’empoussièrement mesuré est de 848 f/L, et ceci pendant 4h30, il faut, dans ces conditions, s’interroger : y a-t-il eu effectivement une exposition accidentelle ?

Voir la méthodologie pour contrôler le respect de la VLEP proposée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : « Amiante : recommandations pour vérifier le respect de la VLEP », Hygiène et sécurité du travail, juin 2013.

En cas de dépassement, la fiche d’exposition (accidentelle) du salarié devra être renseignée.

VLEP amiante : démarche de prévention et choix des protections collectives et individuelles

L’amiante étant un cancérogène sans seuil, sélectionner un appareil de protection respiratoire en fonction de son facteur de protection assigné signifie s’engager dans une démarche de prévention.

Pour rappel, préalablement à l’établissement d’une telle stratégie et au regard des principes généraux de prévention, l’entreprise doit avant toute chose porter son arbitrage sur les moyens de protection collective permettant de diminuer l’empoussièrement au poste de travail (captage à la source, abattage des poussières ou sédimentation continue) ou de changer de processus quand cela est envisageable, en considérant une autre technique moins émissive.

Aussi, il apparaît plus opportun d’adopter une démarche de prévention par la mise à disposition aux salariés de la meilleure des protections en vue de réduire l’exposition le plus bas que techniquement possible (principe du As Low As Achievable, c’est-à-dire aussi bas que cela est raisonnablement réalisable), ceci afin d’éviter d’être en présence de situations exposant des salariés à des empoussièrements pouvant approcher les 9,9 f/L.

Attention à ne pas choisir un appareil de protection respiratoire en « fonction de la dose » et à chercher alors à limiter l’exposition sur huit heures, à 9,9 f/L. Il ne s’agit donc pas d’utiliser le calcul du respect de la VLEP pour définir le temps d’exposition maximum que peut passer un salarié dans un empoussièrement en fonction du FPA de la protection respiratoire.

Déterminer l’appareil de protection respiratoire (APR) en se basant sur la quantité d’amiante reçue en moyenne par la personne sur une durée de huit heures constitue un non-sens en termes de prévention. En effet, les techniques de mesurage actuelles ne permettent pas d’identifier les éventuels pics d’exposition au cours des vacations. Or, si un opérateur en zone est exposé plusieurs fois par jour à de fortes charges d’amiante (plus de 10 f/L), la clairance mucociliaire* ne va plus avoir la capacité d’assurer son rôle. L’Afsset (devenue Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire) proposait d’ailleurs, en août 2009, une « VLCT » (valeur limite à court terme) égale à cinq fois la VLEP-8h f/L pendant 15 minutes (page 13 du document). Cette valeur et cette approche n’ont pas été retenues. Pour autant, il est essentiel de s’interroger sur les pics d’exposition au-delà de la valeur seuil moyennée sur huit heures.

* Système de défense de l’organisme permettant de transporter en sens inverse les fibres ayant pénétré dans le système respiratoire (par l’intermédiaire de production de mucus et des mouvements des cils vibratiles) et ainsi de les éliminer (en partie) par absorption, éternuement et/ou toux.

Amiante : définition des seuils d’alerte, d’arrêt et de danger

En ce qui concerne le choix des APR, il est souvent évoqué, dans le cadre d’une démarche qualité amiante et en termes de prévention, la nécessité de définir un seuil d’alerte, un seuil d’arrêt et un seuil de danger. Mais la littérature ne détaille pas leur signification ni comment les déterminer. Aussi, qu’entend-on par ces termes ?

Le seuil de danger correspond à la limite réglementaire, soit la VLEP-8h, que l’on peut également traduire par VLEP x FPAAPR pour l’exprimer en empoussièrement maximum au poste de travail – au prorata du temps maximum, soit sixheures par jour.

Les seuilsd’alerte et d’arrêt sont des seuils déterminés par l’employeur. Ils s’inscrivent dans une démarche de prévention et sont, dans l’absolu, à décorréler de la VLEP (ils sont à apprécier indépendamment).

Lorsqu’il est dépassé, le seuil d’alerte alerte – comme son nom l’indique – l’entreprise, et l’invite à s’interroger sur les circonstances et la situation non prévue ayant amené au dépassement de l’empoussièrement attendu et/ou évalué. (On peut notamment le retrouver sur la fiche processus.)

Lorsque le seuil d’arrêt est atteint, voire franchi, l’employeur décide que la situation n’est plus acceptable vis-à-vis de l’exposition de ses salariés. L’organisation du travail doit être alors revue pour revenir en deçà des seuils envisagés.

On peut ainsi avoir un seuil d’alerte égal au tiers de la VLEP-8h et un seuil d’arrêt égal aux deux tiers de la VLEP, c’est-à-dire :

Salerte = ½ SVLEP et Sarrêt = ¾ SVLEP

Un processus est évalué selon la base Scol@miante (ou Carto Amiante pour la sous-section4) à 650 f/L. En conséquence, le seuil de danger est à 800 f/L. Aussi, il serait ici peu pertinent d’établir un seuil d’alerte à 700 f/L. En effet, les variations éventuelles d’empoussièrement liées au chantier risquent de mener à des dépassements de seuil réguliers.

Dans une telle situation, fixer unseuil d’alerte à 700 f/L et un seuil d’arrêt à 750 f/L avec un seuil de danger à 800 f/L ne présente guère d’intérêt au regard de la variabilité des résultats d’empoussièrement au poste de travail.

Remarque : la caractérisation de l’empoussièrement d’un processus reportée sur une fiche processus devrait d’ailleurs plus correspondre à une plage de valeur (Xf/L < Empoussièrement attendu < Zf/L) qu’à une valeur absolue (= Y f/L).

Au regard de l’exemple précédent, l’approche de ces seuils n’est donc peut-être pas à élaborer individuellement par processus, mais bien en fonction du choix des appareils de protection respiratoire au travers de l’organisation qualité et prévention de l’entreprise.

Ramenée aux plages d’empoussièrement au travers des facteurs de protection assignés (FPA) des appareils de protection respiratoire (APR), la détermination des seuils d’arrêt pourrait ainsi être la suivante (proposition) :

En ce qui concerne le seuil d’alerte, celui-ci doit, pour sa part, rester en adéquation avec le processus.

Cette démarche peut également être menée par l’entreprise concernant le choix de certains moyens de protection collective. C’est ainsi qu’il est souvent constaté, y compris pour des chantiers de niveau I, que certaines entreprises mettent en place un sas 5compartiments, ou que des volumes de renouvellement d’air sont bien supérieurs aux exigences réglementaires.

Enfin, au-delà des mesures de suivi des expositions des personnels en zone, il pourrait être opportun d’envisager la définition d’un seuil d’alerte au regard de la valeur du Code de la santé publique. Selon ce dernier, le seuil réglementaire est fixé à 5 f/L (fibres OMS et fibres fines). Dans une démarche de prévention, ne serait-il pas judicieux de déterminer a minima un seuil de recevabilité (3 f/L, par exemple) ?

Dans plusieurs avis produits par l’Anses, celle-ci invite à la réflexion et à la prudence vis-à-vis des fibres courtes amiante (FCA) qui peuvent, selon les processus, les matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA), être en quantités importantes sur le chantier. Pour rappel, en 2025, les FCA ne sont pas prises en compte dans la définition des seuils réglementaires.