© OPPBTP

Exploitation et entretien des réseaux d'assainissement : comment préserver la santé et la sécurité des égoutiers ?

La sécurité des égoutiers passe par des actions de prévention précises. Les travaux en égouts visitables exposent les agents d'assainissement à des risques professionnels multiples et des effets sanitaires à long terme

Dans ces espaces confinés, humides et insalubres, les risques générés par une atmosphère appauvrie en oxygène, toxique ou explosive sont bien réels, et s’ajoutent à d’autres risques graves comme ceux de chute de hauteur ou de noyade.

Les mesures de prévention et d'hygiène s'appuient sur une bonne connaissance des ouvrages en lien avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, une évaluation des risques avant chaque intervention, approfondie et couplée à une préparation de chantier minutieuse, une organisation du travail intégrant des équipements de protection collective et individuelle adaptés ainsi qu'une formation des équipes aux risques spécifiques liés à ces interventions.

Mis à jour le 05/09/2025

Quels sont les risques liés aux travaux en espaces confinés ?

Un égoutier passe en moyenne 3 à 5 heures par jour dans les réseaux d'assainissement constituant des espaces confinés pour des visites d’inspection, des travaux d’entretien, des raccordements ou des curages.

Selon la Recommandation R447 de la CNAM, 'un espace confiné est un volume totalement ou partiellement fermé (bâtiment, ouvrage, équipement, installation…) :

- qui n’a pas été conçu et construit pour être occupé de façon permanente par des personnes, ni destiné à l’être, mais pouvant à l’occasion être occupé temporairement pour y effectuer des opérations d’entretien, de maintenance, de nettoyage, ponctuelles et plus ou moins fréquentes ou encore pour y réaliser des opérations non programmées à la suite d’évènements exceptionnels,

- dans lequel l’atmosphère peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes qui y pénètrent, soit en raison de la conception ou de l’emplacement de l’ouvrage, soit d’une insuffisance de ventilation naturelle, soit lié à la présence de matières, substances ou fluides qu’il contient ou qui y sont utilisés, soit des équipements qui y sont mis en œuvre, soit de la nature des travaux qui y sont exécutés'.

Pourquoi les égouts sont-ils dangereux ?

Les égouts sont dangereux parce qu’ils contiennent une atmosphère qui ne se renouvelle pas facilement. Toute activité ou tout processus générant ou libérant des substances toxiques ou consommant de l’oxygène se produit alors dans un espace qui va très vite amplifier les risques liés à la présence de ces substances ou à la diminution de la concentration d’oxygène.

En outre, la personne exposée ne peut généralement pas évacuer rapidement les lieux si elle ressent des difficultés, car les égouts sont difficiles d’accès et posent des problèmes pour les déplacements à cause de leur topologie, d'une insuffisance d’éclairage ou bien du sol glissant.

Quels sont les risques ?

-Risques liés à l’atmosphère

- Risque d’anoxie dû à une teneur en oxygène inférieure à 19 % pouvant résulter de la consommation de l’oxygène par une combustion (soudure, incendie…), par une fermentation

- Risque d’asphyxie ou d’intoxication aiguë et/ou chronique par accumulation de substances toxiques liée aux travaux réalisés ou aux produits ou matières présentes

- Risque d’intoxication résultant de l’inhalation, du contact cutané ou de l’ingestion de substances (par déglutition, par exemple)

Les substances chimiques les plus couramment rencontrées dans les égouts sont :

- le monoxyde de carbone (CO)

- le dioxyde de carbone (CO2)

- l’hydrogène sulfuré (H2S)

Certains gaz, parfois emprisonnés dans des poches, peuvent être libérés lors d’interventions sur des masses liquides ou pâteuses ou lors d’un débouchage, ne laissant que très peu de temps aux opérateurs pour réagir. Une ventilation naturelle insuffisante ou le volume souvent réduit de certains égouts font que les travailleurs peuvent également être exposés à des concentrations importantes de contaminants. L’effet toxique de ces polluants est indépendant de la concentration en oxygène. Par ailleurs, en l’absence de brassage de l’air ou de mouvements convectifs, les gaz dangereux peuvent se concentrer très localement.

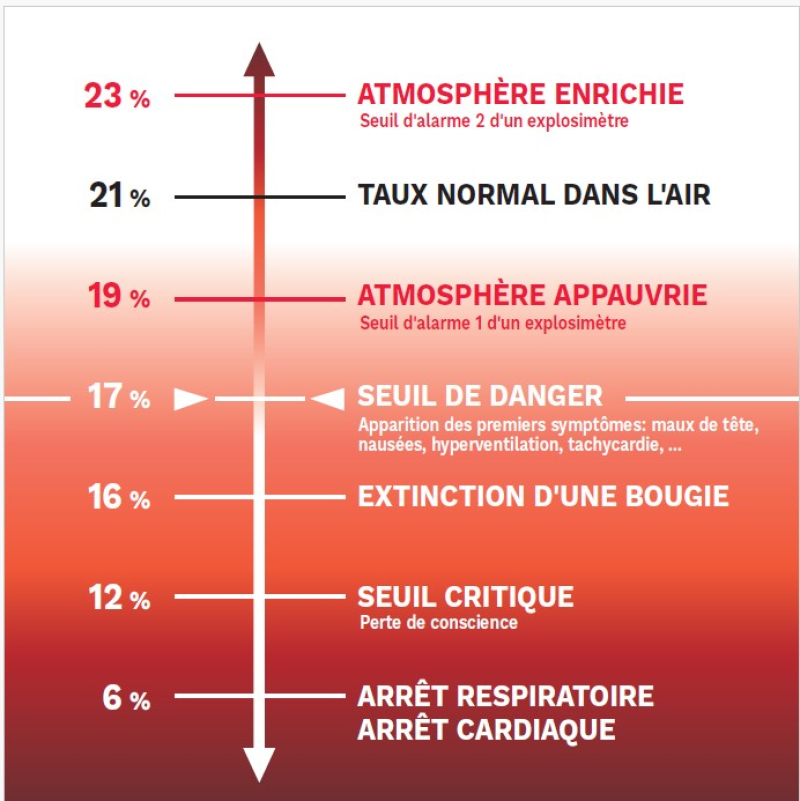

Taux d'oxygène dans l'air et conséquences pour l'homme

Taux d'oxygène dans l'air et conséquences pour l'homme -Risques d’incendie et d’explosion

- Les gaz inflammables (méthane, dioxyde de chlore, butane, propane…) et les produits chimiques (vapeurs d’hydrocarbures…) combinés à une mauvaise ventilation peuvent atteindre leur zone d’explosibilité.

- L'équipement (machine, éclairage…) non conforme à la réglementation, point chaud, accumulation d’électricité statique ou choc peuvent alors déclencher un incendie ou une explosion.

-Risques de brûlure par produit chimique, par fuite d'eau chaude, de vapeur ou par contact avec des réseaux de chaleur

-Risques de chute de hauteur lors de la descente dans l'égout ou lors des déplacements, mais également risques de chute de plain-pied et risques de chutes d'objets

-Risques de noyade dans les réseaux d’assainissement, réservoirs ou puits partiellement remplis de liquide à la suite d'une chute ou à la montée des eaux dans un espace restreint

-Risques d’électrocution ou d’électrisation

- intervention sur des équipements alimentés en énergie électrique,

- circuits d’alimentation électrique des dispositifs d’éclairage mobiles ou des outils électroportatifs,

-Risques biologiques et bactériologiques

-Risques liés à la circulation à proximité de la zone d'intervention

-Risques liés aux manutention manuelles de plaques d'égout, par exemple

-Risques liés au bruit

-Risques liés à la coactivité

-Enfin, les risques liés à des comportements instinctifs et incontrôlés dus au stress, à des phobies, à la pression, peuvent provoquer des sur-accidents.

Il est à noter que la configuration des lieux rend souvent difficile l’organisation des secours.

Exploitation et entretien des réseaux d'assainissement : quelles sont les principales causes des accidents ?

Les causes des accidents lors de travaux en espaces confinés peuvent être multiples et se cumuler :

- absence de préparation de chantier, d'analyse des risques ou de modes opératoires, ou alors ils sont insuffisants et/ou inadaptés,

- défaut de communication d’informations entre donneurs d'ordres et entreprises intervenantes. Certains risques liés au process ou à l’installation peuvent ne pas être connus par les opérateurs qui assurent la maintenance,

- méconnaissance des risques, si l'encadrement et les équipes chantier ne sont pas formés,

- insuffisance du contrôle d’atmosphère avant et pendant l’intervention,

- consignations ou mises en sécurité d’installations non réalisées ou incomplètes,

- équipements de protection collective et/ou individuelle ou usage d’outils inadaptés,

- manque de communication entre les opérateurs lors de l'intervention,

- absence ou méconnaissance des procédures concernant les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.

Les accidents peuvent pourtant être évités grâce à des mesures de prévention adaptées.

L’organisation de l'intervention en égout

La préparation de chantier

La préparation de chantier par le responsable d’affaires ou le conducteur de travaux est la clé d’une bonne organisation de chantier. L’organisation comprend la phase de préparation de chantier ainsi que la phase réalisation sur chantier.

Pour toutes les interventions dans un égout, le rôle de l’encadrement est essentiel pour limiter les risques. Il doit être impliqué dans l’ensemble des opérations, de la préparation de l’intervention jusqu’à son achèvement, déconsignation et remise en service des installations comprise.

Avant d’envisager une intervention dans un égout, il est indispensable de bien analyser la situation de travail et donc la faisabilité ou non du projet ainsi que la demande d’un client :

- identifier le site et son environnement par une reconnaissance des lieux et connaître les produits susceptibles de s'y trouver. La connaissance des propriétés de ces produits est d’une importance capitale pour la sécurité et la salubrité des interventions,

- définir la nature de l’intervention.

Puis il faut effectuer une analyse de risques précise et détaillée, en lien systématique avec la maîtrise d'ouvrage, et qui tient également compte des risques exportés créés par l’intervention, en :

- connaissant les procédés mis en œuvre ou les matières que l’on peut trouver dans les égouts ainsi que des réactions chimiques ou biologiques pouvant se produire,

- détaillant toutes les phases de l’intervention et en précisant pour chacune d’elles les mesures de prévention à appliquer pour supprimer les risques ou les réduire au minimum, en privilégiant les mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

L’entreprise qui effectue les travaux s’assure alors que l’opération est faisable : elle a le personnel formé et compétent, et dispose aussi de l’équipement nécessaire pour réaliser l’opération et pour mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées.

Les résultats de cette évaluation sont consignés dans un plan de prévention si l’opération se déroule au sein d'une entreprise utilisatrice.

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) préconise d'améliorer la coordination des équipes afin de limiter la coactivité au même endroit dans le réseau de collecte et de favoriser les rotations en réduisant le travail cadencé et la monotonie. L'Anses propose aussi d'augmenter la fréquence du curage, afin d’abaisser les niveaux en micro-organismes et en endotoxines.

Les mesures de prévention

Ces différentes étapes permettent de déterminer les mesures de prévention appropriées, à savoir :

- interdire de descendre dans des égouts ou des canalisations par temps de pluie ou d'orage,

- désigner un responsable de l'intervention, qualifié et formé ; l’opération doit toujours être supervisée et dirigée sur place par une personne ayant compétence en la matière, même si l’opération est sous-traitée,

- établir des procédures spécifiques au type d’intervention à réaliser prenant en compte toutes les contraintes, les consignes à respecter et les moyens et équipements de sécurité à utiliser, y compris les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident, et qui sont expliquées à tout le personnel intervenant,

- choisir des salariés capables d’assurer la mission en termes de qualification, expérience, aptitude médicale, sensibilisation aux risques détectés,

- nommer un surveillant extérieur ayant les aptitudes, les connaissances et les compétences pour intervenir en cas de problème, d’incident ou d’accident pendant l’opération, et assurer une surveillance permanente et une bonne coordination des travaux dans l’espace et dans le temps,

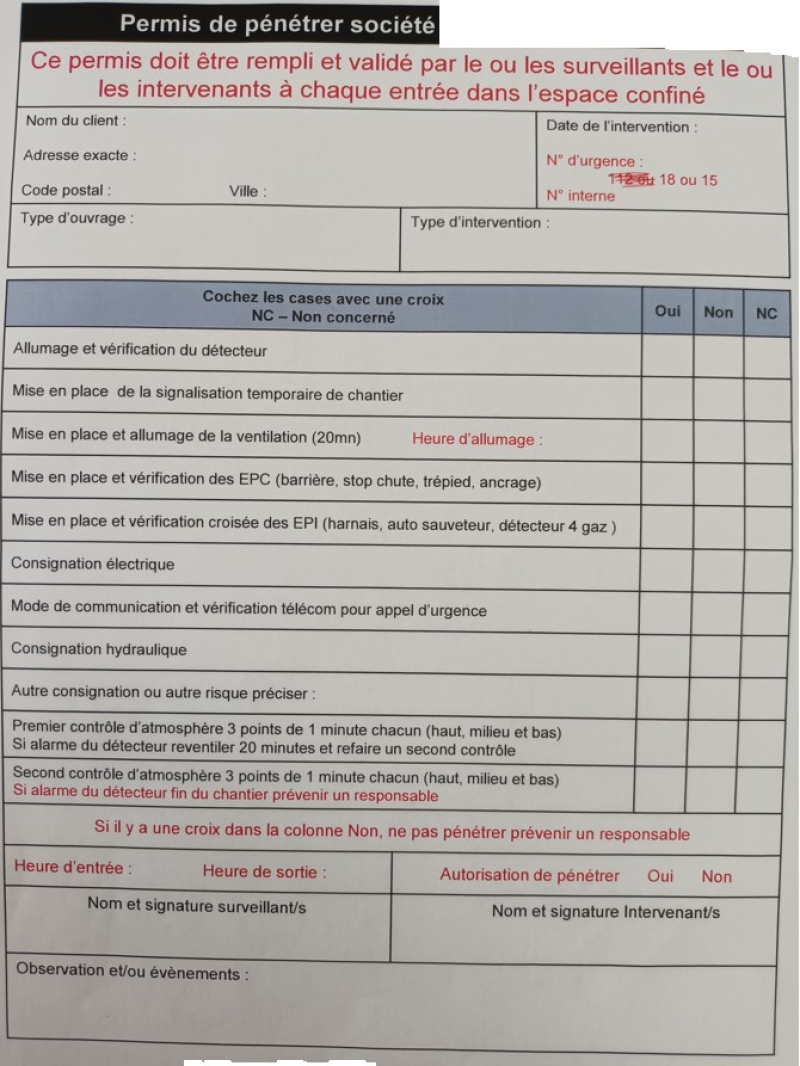

- rédiger un permis de pénétrer,

- présenter les modes opératoires aux intervenants avant les travaux, en s’assurant de la bonne compréhension des informations transmises,

- consigner les installations ou les équipements dangereux,

- augmenter l'aération ou la ventilation renforcée,

- doter le personnel intervenant de détecteurs de gaz avec alarme, régulièrement étalonnés et contrôlés, ainsi que des EPI et équipements adaptés,

- former les égoutiers et leur remettre une autorisation de travail en espaces confinés ainsi qu'un permis de pénétrer les informant en particulier des dangers inhérents aux installations et aux matières ainsi qu’à la configuration particulière des lieux,

- établir les autorisations nécessaires (permis de feu…) qui doivent être renseignées par le responsable désigné avant que les égoutiers ne pénètrent dans l’égout,

- rédiger le plan d’intervention des secours pour un sauvetage en cas d’accident.

En cas d'odeur suspecte, si le niveau d'eau monte ou si l'alarme du détecteur de gaz se déclenche, mettre immédiatement le masque autosauveteur. Evacuer calmement l’ouvrage et prévenir l’encadrement. Soyez toujours attentif aux bruits environnants et au niveau de l’eau. Il est interdit de fumer dans les égouts afin de prévenir les risques d’explosion et de contamination (produits chimiques, bactéries).

Enfin, pour pouvoir améliorer la sécurité lors des interventions ultérieures, il faut analyser l’intervention réalisée (retour d’expérience).

L’autorisation de travail est un document délivré par l’employeur au personnel (permanent ou temporaire) qu’il est susceptible d’affecter à des interventions en espaces confinés. Ce document est délivré sur la base des compétences de la personne, des formations qu’elle a reçues, de son expérience ainsi que de son aptitude médicale à effectuer les tâches et à utiliser correctement les équipements de protection individuelle.

Le permis de pénétrer est un document établi par l’employeur pour une opération nécessitant une intervention humaine en espace confiné (opération = une ou plusieurs interventions concourant, sur une période donnée, à un même objectif sur une installation ou un réseau clairement identifié). Il précise clairement l’organisation mise en place pour cette opération.

Permis de pénétrer

Permis de pénétrer Le plan de prévention

Après inspection commune préalable du site et avant exécution des travaux, l'entreprise utilisatrice (régie communautaire ou entreprise privée) initie, conjointement avec l'entreprise extérieure (son délégataire) la rédaction d'un plan de prévention. Il comprend l'analyse et la cartographie des risques identifiés pour chaque situation de travail, les caractéristiques techniques des ouvrages (importance du bassin versant et réseau amont, présence de sites industriels ou immobiliers, risque d’orage…), la nature des interventions et les moyens mis en œuvre (humains, matériels, équipements de sécurité), ainsi que les risques spécifiques d’interférences (circulation routière, chute de plain pied, risques électriques, bactériologiques…).

Ces éléments s'accompagnent de documents complémentaires : plan de circulation, arrêtés de voirie, organisation des secours, consignes générales d’accès, procédures internes pour les interventions en espace confiné, attestations de consignation des énergies (électrique, fluides…), date de la dernière visite ou du dernier curage et observations, permis de pénétrer…

Le plan de prévention mentionne les phases d’activités dangereuses telles que l'appauvrissement en oxygène, les gaz délétères, l'atmosphère explosive, la noyade, l'ensevelissement..., et permet d'adapter les moyens de prévention spécifiques en détaillant :

- qui assure, parmi l'entreprise extérieure ou l'entreprise utilisatrice, le contrôle de la qualité de l'air, des effluents et de la nature des agents pathogènes et chimiques,

- la définition des phases d’activités dangereuses et les moyens de prévention spécifiques,

- l’adaptation des matériels, des installations à la nature des opérations,

- les risques spécifiques d’interférences liés aux installations et aux activités qui y seront exercées lors de l’intervention, les mesures de prévention établies d’un commun accord pour prévenir ces risques et pour chacune d’elles la partie contractante chargée de leur mise en œuvre,

- les installations et les équipements mis à disposition de l’entreprise extérieure par l'entreprise utilisatrice,

- l’organisation des secours,

- les consignes et les procédures remises par l’entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure,

- les instructions à donner aux salariés.

Le rôle du surveillant

Sur le terrain, le responsable du chantier désigne un surveillant en surface.

Posté auprès de l'accès principal resté ouvert, il est prêt à intervenir en cas d’incident, capable de veiller au respect de toutes les consignes de sécurité, générales et spécifiques, et de procéder aux vérifications des équipements. Le ou les égoutier(s) interviennent dans l’espace confiné. Ils sont en contact permanent avec le surveillant (par talkie-walkie, interphone ou tout autre moyen de communication tel que sifflet, klaxon...) et les détecteurs multigaz portables fonctionnent durant toute l’intervention. La durée du travail est limitée à une seule séance quotidienne de 6 heures au maximum, conformément au décret du 21 novembre 1942 encore en vigueur aujourd'hui.

Il fait respecter les consignes spécifiques pour les interventions en égout. A l’aide des instructions figurant sur le permis de pénétrer, il doit notamment vérifier que :

- tous les équipements de sécurité qui y sont mentionnés sont présents et en état de fonctionnement,

- le balisage de la zone d’intervention est mis en œuvre,

- l’aération a été réalisée et les dispositifs de ventilation éventuels ont été installés, mis en route et fonctionnent correctement,

- les contrôles d’atmosphère ont été effectués et n’ont pas mis en évidence d’atmosphère dangereuse,

- le trépied équipé d'un treuil avec système antichute est opérationnel,

- les personnes pénétrant dans l’égout sont équipées de l’ensemble des moyens de protection individuelle nécessaires à l’intervention.

Pendant toute la durée de l’intervention, le surveillant :

- assure la surveillance permanente des intervenants depuis l’extérieur, avec des moyens de communication ou d’alerte appropriés,

- est en liaison permanente avec les intervenants et leur donne l’ordre d’évacuation s’il est informé d’un problème ou s’il constate une défaillance du matériel de ventilation,

- dispose des moyens nécessaires pour donner l’ordre d’évacuation et appeler les secours,

- est en permanence affecté à cette mission et à l’exclusion de toute autre activité,

- ne pénètre en aucune circonstance dans l’égout.

Il connaît et sait mettre en œuvre les procédures de sauvetage. Il a reçu une formation spécifique et traçable pour sa mission.

Mise en place, surveillance et maintien de l'aération pendant la durée de l'intervention

Trois points sont à considérer pour la surveillance et le maintien de l'aération pendant la durée de l'intervention :

- le contrôle de l'atmosphère avant pénétration,

- les moyens permettant de rendre l'atmosphère salubre,

- les moyens permettant de maintenir l'atmosphère salubre pendant toute l'intervention.

Avant d’accéder

Si la conception de l’ouvrage le permet, créer une aération naturelle par ouverture d’au moins deux accès, en s’assurant que cela ne génère pas d’autres risques comme des risques de chute.

Avant qu’une personne ne soit autorisée à pénétrer, rendre l’atmosphère intérieure respirable (teneur en oxygène comprise entre 19 et 21 % en oxygène) et inoffensive (respect des valeurs limite d'exposition - VLE et limite inférieure d'explosivité - LIE).

Pour cela, il est recommandé de :

- ventiler mécaniquement l’ouvrage en soufflant en partie basse un débit d’air neuf et non pollué d’au moins 10 volumes de l’espace confiné par heure,

- et d’attendre au moins 20 minutes à compter de la mise en œuvre opérationnelle de cette ventilation (le plan de prévention peut prévoir d’autres dispositions si elles sont justifiées par la configuration du site ou par les moyens utilisés).

Par exception, les opérations de contrôle des réseaux d’assainissement visitables peuvent être réalisées sans que ne soit mise en œuvre une ventilation mécanique à condition que :

- il y ait la possibilité de réaliser une aération naturelle efficace de la zone visitée au moins 20 minutes avant que des égoutiers y pénètrent,

- il y ait deux évacuations disponibles, en amont et en aval de la zone d’intervention,

- des contrôles d’atmosphère aient été faits depuis l’extérieur à tous les points d’accès à la zone d’intervention et n’aient mis en évidence aucun problème.

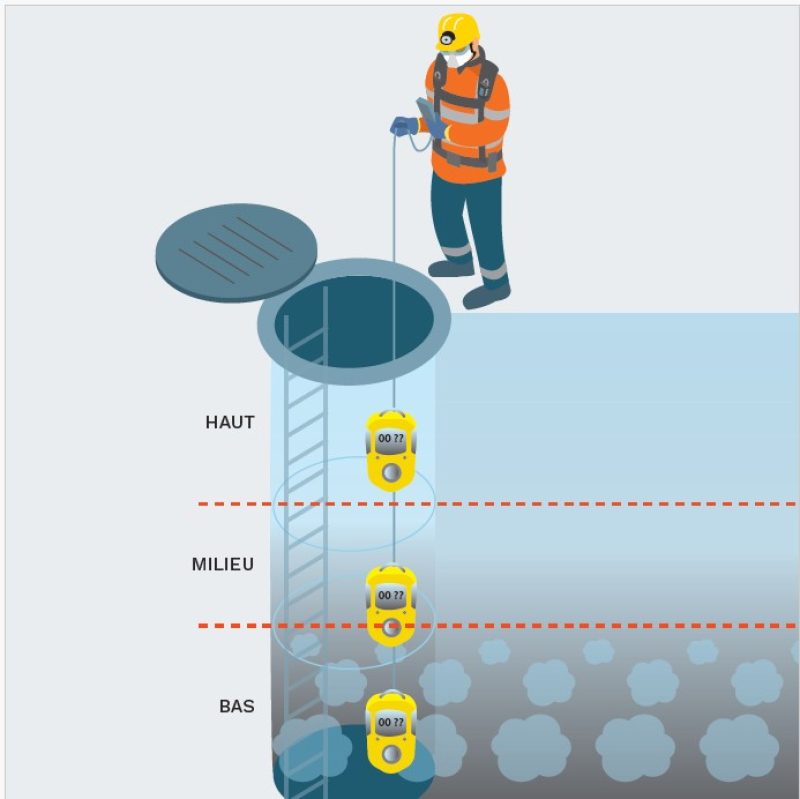

A l’issue de la période d’aération et/ou de ventilation initiale préalable à la descente des égoutiers, contrôler les concentrations en oxygène ainsi qu’en gaz toxiques et explosifs au moyen d’un détecteur multigaz. Ces mesures sont faites au niveau de chaque accès et en trois points (en haut, au milieu et en bas de l’ouvrage) en introduisant le contrôleur d’atmosphère dans l’enceinte à partir de l’extérieur, au moyen d'une perche, d'une corde ou d'une canne à pêche, et en attendant au minimum une minute par point.

Suivant la configuration, il peut être nécessaire de réaliser des contrôles supplémentaires en divers autres points de la zone de travail définis sur l’autorisation de pénétrer ou dans le plan de prévention.

Analyse d'atmosphère

Analyse d'atmosphère Si le détecteur déclenche une alarme, il faut maintenir l’aération et/ou la ventilation et attendre au moins 20 minutes supplémentaires avant de refaire une nouvelle mesure. Vérifier à nouveau la qualité de l’air avec le détecteur de gaz (absence d’alarme) en trois points comme décrit précédemment. Si absence d’alarme, l’accès est considéré comme possible.

En cas de déclenchement d’une nouvelle alarme par le détecteur :

- suspendre l’intervention,

- interdire l’accès à toute personne,

- ne pas descendre dans l'égout,

- éviter toute manœuvre pouvant produire des étincelles ou sources de chaleur,

- alerter le responsable de chantier.

Pendant l’intervention

Pour garantir une atmosphère respirable et non dangereuse, maintenir l’aération ou la ventilation de l’ouvrage pendant toute la durée de l’intervention.

Dans le cas des interventions susceptibles de libérer des gaz ou des vapeurs, l’air neuf est insufflé au plus près des intervenants et le débit doit être porté à 20 volumes de l’espace confiné par heure à moins que des dispositions particulières ne soient prévues et justifiées dans le plan de prévention.

Le fonctionnement du dispositif de ventilation est surveillé en permanence pendant toute la durée de l’intervention. Si nécessaire, le surveillant stoppe l’intervention sur le champ et donner l’ordre d’évacuation.

Chaque personne dûment autorisée à pénétrer dans un égout porte en permanence, pendant toute la phase de travail, un détecteur multigaz en parfait état de marche, Ces détecteurs sont mis en service avant de descendre dans l'égout.

Pourquoi aérer tout au long de l’opération alors que les détecteurs ne signalent pas d’alerte ?

Les réseaux d’assainissement sont des endroits où il faut considérer l’atmosphère comme non contrôlée en raison des mouvements d’air aléatoires et de l’impossibilité de contrôler l’arrivée et l’écoulement des fluides. En effets, des déversements non prévisibles peuvent s’y produire : lessive à base de soude ou d’eau de javel, fuite de gaz, rejets d’entreprises, déversements d’hydrocarbures… Le détecteur ne fait que réagir aux concentrations de gaz pour lesquels il est conçu.

La ventilation permet d’amener de l’air frais aux intervenants. Elle augmente donc le niveau de sécurité car elle dilue les gaz ou vapeurs toxiques pouvant être présents et apporte de l’oxygène tout au long de l’intervention. Il est recommandé que son débit soit calculé pour assurer un balayage de l’espace par un courant d’air neuf d’une vitesse minimale de 0,3 m/s dans la zone où évoluent les intervenants.

Les équipements : balisage, protection individuelle et matériel

Recenser les matériels et les équipements de travail nécessaires.

Balisage de la zone d'intervention

Une signalisation est mise en place pour l'intervention y compris sur site privé et/ou en intérieur.

Lors d'intervention sur la voie publique, le personnel met en place une signalisation temporaire adaptée. Il la renforce par un balisage de la zone d'intervention par des barrières extensibles, des barrières de regard, des chaînettes... L'équipe veille à protéger les ouvertures des 2 plaques d'égout.

Les différents équipements

Les équipements et dispositifs suivants sont remis aux égoutiers. Avant le début de l’opération, ils sont contrôlés par le surveillant suivant les préconisations du fabricant et les dispositions réglementaires. Il s'assure également de leur utilisation adéquate :

- appareils d'éclairage portatifs et lampes frontales,

- moyens de communication entre les intervenants, et entre le lieu d'intervention et leur base (talkie-walkie, sifflet...),

- détecteurs d'atmosphère portatif adapté aux risques évalués : oxygénomètre, explosimètre, détecteur de gaz et vapeurs,

- outillage adapté et en bon état,

- casques avec jugulaire,

- combinaison étanche jetable,

- chaussures, bottes ou cuissardes de sécurité de classe S5 SRC à coques et semelles antiperforation, résistantes aux huiles et hydrocarbures,

- gants étanches avec manchette en PVC nitrile contre l'abrasion, les coupures, les déchirures, les perforations, avec traitement antibactérien,

- lunettes masques antibuée ou écran facial et des protections auditives, si nécessaire,

- harnais antichute, trépied et potence,

- appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé ou autonome si une atmosphère saine ne peut être maintenue pendant toute la durée de l'intervention,

- masque autosauveteur. Le masque autosauveteur que chacun a sur soi ne doit être utilisé que pour évacuer une zone dangereuse et en aucun cas pour y travailler,

- gilet haute visibilité pour le surveillant en surface,

- panneaux de signalisation temporaire et balisage de la zone d'intervention,

- trousse de secours.

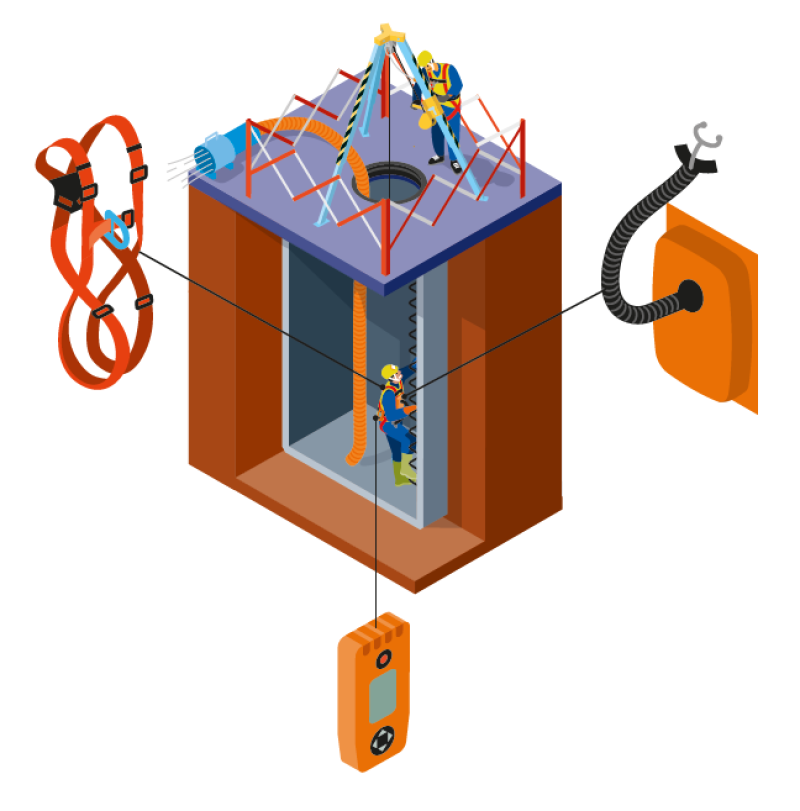

Equipements

Equipements

Le détecteur de gaz

Chaque intervenant doit avoir sur lui un contrôleur d’atmosphère portatif en fonctionnement : cela permet la vérification en continu de l’atmosphère pour détecter immédiatement toute situation dangereuse (libération de gaz H2S dissous, fuite de gaz, défaut ou défaillance de ventilation…).

Porté au niveau de la cage thoracique, le détecteur 4 gaz portable mesure le risque d'explosion, de toxicité, le défaut ou l'excès d'oxygène (gaz explosifs, O2, CO et H2S). Il est correctement réglé (les seuils d'alarme basse et haute sont renseignés ou à défaut contrôlés) et permet la centralisation, l'archivage et le suivi des données.

Le détecteur est régulièrement calibré et mis en marche avant chaque intervention. Se référer à la notice du fabricant pour connaître le délai, qui est généralement de l'ordre de 10 minutes.

Détecteur 4 gaz

Détecteur 4 gaz Durant la journée, ne jamais éteindre le détecteur afin que les mesures soient effectuées en continu.

Le masque autosauveteur

Dans tous les cas, les intervenants portent un masque autosauveteur à la ceinture, en cas d'évacuation d'urgence. Ce masque est utilisé en cas d’alarme sonore et/ou visuelle du détecteur ou simplement sur avis des personnels identifiant toute situation anormale : odeur suspecte, gorge qui gratte, nez qui pique, présence d'animaux morts en quantité....

Un masque autosauveteur ne peut être utilisé que pour évacuer la zone dangereuse et en aucun cas pour y travailler. Les masques à cartouche filtrante ne doivent pas être utilisés car ils sont incapables de fournir l’oxygène nécessaire à la respiration de l’intervenant durant 10 à 15 minutes. Le non-respect de cette précaution entraîne fatalement l'asphyxie en cas de défaut d’oxygène.

Le masque autosauveteur est individuel et obligatoire : c'est le seul moyen pour un intervenant de s'en sortir en cas d'évacuation d'urgence. Ne pas en remettre au surveillant car il serait tenté de descendre en cas de problème.

Il faut avoir été formé à son utilisation.

Sur le terrain, le masque autosauveteur est valable 5 ans. Pour plus de lisibilité, apposez une étiquette sur l'emballage.

Masque autosauveteur

Masque autosauveteur Le harnais antichute

Chaque égoutier dispose d'un équipement de protection antichute complet composé d'un harnais et d'une longe. Ces équipements sont complétés par un dispositif d'ancrage mobile comme un trépied avec un enrouleur à rappel automatique. La présence d'un treuil d'évacuation de victime est recommandée. Ce dispositif permet de faciliter l'extraction de l'intervenant en cas de blessure ou de malaise.

Les documents spécifiques à l’intervention (plan de prévention ou permis d’entrer) précisent les points d’ancrage et les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre des équipements de protection individuelle, ainsi que les modalités de leur utilisation.

Lors de son intervention, si l'égoutier travaille près de l'échelle d'accès, il reste attaché à la longe, mais s'il s'éloigne, il se détache et attache la longe à l'échelle, à hauteur de regard, afin de la récupérer facilement en cas d'évacuation d'urgence.

Les protections respiratoires

Le port d'un masque respiratoire de type FFP2 est recommandé. Certaines interventions nécessitent un appareil respiratoire isolant (ARI). Le choix des moyens de communication se fait également en fonction de l'appareil de protection respiratoire utilisé.

Si le recours à un ARI est nécessaire pour effectuer une tâche (réalisation de certaines opérations telles que la déconsignation des arrivées de fluides, l'intervention dans un espace qui ne peut être assaini…), cet appareil est choisi en fonction de l’opération précise à accomplir (se reporter à la brochure INRS ED 6106 'Les appareils de protection respiratoire - choix et utilisation').

Le matériel

Mesures de prévention en zone ATEX

Si l’évaluation des risques laisse apparaître la possibilité de formation d’une atmosphère explosive (présence de matières organiques en décomposition, déversement accidentel d’hydrocarbures…), un détecteur d’atmosphère adapté à ce risque est utilisé.

Les équipements tels que l'éclairage, les appareils de ventilation, les contrôleurs d’atmosphère… sont conformes à la réglementation relative à la conception des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive - ATEX (cf. guide méthodologique INRS ED 945). Les matériels électriques et non électriques sont donc ATEX.

Mesures de prévention des risques électriques

Consigner les énergies et les fluides qui n’ont pu l’être depuis l’extérieur ; poser des obturateurs sur les arrivées de gaz et produits dangereux.

Si des travaux doivent être exécutés à proximité ou sur des équipements électriques, la consignation de ces équipements est réalisée conformément aux prescriptions de la NF C 18510.

Eclairage

Il faut s’assurer que l’installation d’éclairage électrique a été réalisée en tenant compte des égouts qui sont exigus et humides et qu’elle est conforme à la norme C15-100. En cas contraire, elle est consignée et le personnel travaille avec un éclairage de chantier approprié.

Un éclairage alimenté en très basse tension de sécurité - TBTS, constitué de lampes électriques portatives ou de lampes frontales, est mis à disposition des égoutiers.

Outillage

L’utilisation d’outils à main alimentés électriquement est interdite dans les zones présentant des risques d’inondation. Dans ces zones, seuls les outils à air comprimé ou hydrauliques sont utilisés.

Dans les autres zones, préférer les outils portatifs alimentés par batteries incorporées.

Mesures de prévention des risques de noyade

Faire procéder à la consignation hydraulique de la partie de l’ouvrage sur laquelle a lieu l’intervention pour empêcher qu’elle ne se remplisse accidentellement.

La consignation et la déconsignation des canalisations d’assainissement sont effectuées, sauf impossibilité, depuis l’extérieur de l’ouvrage. Si toutefois un opérateur est tenu de pénétrer dans l’ouvrage pour la réaliser, il est sécurisé contre les risques d’entraînement et est équipé d’un appareil respiratoire isolant.

Lorsque la consignation hydraulique ne peut être réalisée, le chef d’entreprise fait rechercher et analyser les informations météorologiques locales récentes (moins de 6 heures) et interdit la pénétration de personnes dans un égout en cas d’alerte météo de forte pluie ou d’orage. Ces informations sont réactualisées régulièrement pendant toute la durée de l’intervention. Il faut faire ressortir tous les égoutiers en cas d’alerte.

Le port d'un gilet de sauvetage autogonflable permet de prévenir le risque de noyade.

Les travailleurs intervenant au bord d’un puits, d’une fosse ou d’un réservoir contenant des liquides sont protégés contre les risques de chute dans ces effluents et contre les risques d’entraînement par des effluents en mouvement.

Mesures de prévention lors de travaux par points chauds

Les travaux par point chaud ne peuvent être réalisés que si un permis de feu a été délivré. Les opérateurs respectent scrupuleusement les dispositions de ce permis.

Base vie : des conditions d'hygiène strictes

Des installations sanitaires et des vestiaires en nombre suffisant à double compartiment (propre/sale) sont mis à disposition du personnel à proximité des lieux de travail, à l'abri des émanations provenant des égouts. On veille en particulier à l'organisation d’un circuit sale/circuit propre, à l'affichage des règles d’habillage et de déshabillage, à faire observer le respect des règles d'hygiène corporelle et en particulier des mains et du visage (avec la présence de lavabos, douches chaudes, savon, serviettes …), avant les pauses et en fin de service. Le nettoyage et la désinfection des vêtements de travail, gants et bottes sont systématiques et à la charge de l'employeur.

Plan d’intervention des secours

Avant toute intervention en égout, il est indispensable de définir - par écrit - les mesures à mettre en œuvre en cas d’urgence, d’incident ou d’accident. Il est notamment nécessaire d’élaborer une procédure de sauvetage adaptée et de définir les règles d’évacuation du personnel.

L’employeur ne délivre pas de permis de pénétrer pour un espace confiné tant qu’une procédure de sauvetage adaptée à ce type d’espace confiné n’a pas été élaborée et validée par des exercices pratiques. Une telle procédure prévoit :

- les équipements de sauvetage nécessaires qui sont présents sur place en cas d’accident : équipements de protection individuelle, harnais de sécurité et cordes d’assurance, équipements de récupération, trousse et appareils de premiers secours…,

- par quelle équipe de sauveteurs, bien formés, réalisant des exercices réguliers et connaissant bien les types d’espaces confinés dans lesquels ils pourraient intervenir, le sauvetage sera effectué,

- un plan d’évacuation,

- les difficultés d’intervention dues à un éclairage insuffisant ou inexistant, à la topographie des lieux et les difficultés d’évacuer une victime immobilisée ou inconsciente,

- des appareils d’alarme et de communication.

Des exercices de sécurité pertinents doivent être organisés à intervalles réguliers.

En cas d’accident consécutif à la présence d’un agent chimique dangereux dans l’espace confiné, seul le personnel formé et régulièrement entraîné pour effectuer un sauvetage dans un espace clos et disposant de tous les équipements de protection individuelle requis peut pénétrer dans cet espace pour porter secours à une victime s’il s'est assuré de sa propre sécurité pour cette intervention.

Si l’inspection préalable de la zone d’intervention met en évidence que l’on ne peut extraire une personne inconsciente ou blessée à l’aide d’une longe et en lui laissant son appareil respiratoire, le chef d’entreprise prévoit une procédure permettant de garantir un apport d’air respirable à cette personne jusqu’à l’intervention des secours.

Il est recommandé que les personnes autorisées à pénétrer dans les égouts aient été formées au secourisme.

Formation professionnelle obligatoire des égoutiers

Toute personne intervenant en espace confiné a reçu, préalablement à sa prise de fonction, et en sus des formations de base à la sécurité, une formation renforcée, spécifique aux risques rencontrés. Dans le secteur de l’assainissement, le dispositif de formation Catec® (Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés), porté par la Cnam, a été créé sous l'impulsion de la profession .

Il est vivement recommandé que le personnel d’encadrement suive la même formation.

Le médecin du travail est informé du personnel qui va suivre cette formation afin de vérifier l'aptitude du salarié à travailler dans les égouts.

La formation en espace confiné permet aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à leur propre sécurité mais aussi à celle de ceux avec qui ils interviennent. Ils doivent être capables :

- d’analyser l'environnement de l'intervention,

- de préparer et organiser leur intervention,

- de sécuriser la zone d’intervention,

- d’intervenir en sécurité dans un espace confiné,

- de mettre en œuvre les moyens de secours en cas d’accident.

La formation comprend trois parties :

- le savoir (connaissance),

- le savoir-faire (compétence),

- le savoir-être (comportement).

Elle comporte une partie théorique et une partie pratique en situation de travail avec utilisation des équipements de protection et de contrôle.

La formation est renouvelée tous les 3 ans, au jour près.

Une surveillance médicale renforcée

Les égoutiers sont âgés de plus de 18 ans et font l'objet d'un Suivi Individuel Renforcé (SIR). Cet examen médical permet de rechercher l'absence de contre-indication au poste de travail. Il est réalisé à l'embauche par le médecin du travail, suivi de visites périodiques tous les 4 ans a minima, elles-mêmes espacées de visites intermédiaires au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail et réalisées au moins par un professionnel de santé.

Le ministère du Travail recommande d'être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), la typhoïde, la leptospirose et les hépatites A et B.

Par ailleurs, pour prévenir tout risque de contamination par les déjections animales, plusieurs consignes de prévention collectives et individuelles sont à suivre :

- sensibiliser le personnel au risque de leptospirose : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) propose des réunions d’information gratuites sur le sujet,

- ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer sur le lieu de travail,

- porter des équipements de protection tels que des bottes, combinaisons, lunettes, gants étanches,

- éviter de porter ses mains souillées au niveau des yeux, du nez ou de la bouche,

- bien se laver les mains en particulier si elles ont été en contact avec l’eau,

- désinfecter et protéger des plaies avec des pansements imperméables,

- éviter les contacts avec les animaux morts : ne les touchez surtout pas ! Faites appel à une société spécialisée pour les enlever.

Réglementation

La prévention des risques doit toujours être réalisée en application des principes généraux de prévention (articles L4121-1 à 5 du Code du travail). Les résultats de l’évaluation des risques sont tenus à jour dans le Document unique d'évaluation des risques professionnel (DUERP) par l’employeur (R4121-1 et suivants du Code du travail).

Le décret du 21 novembre 1942 portant 'règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts' régit les conditions d'intervention des égoutiers.

Les travaux ou opérations de contrôle, d’entretien, de réparation, de modification d’installations à réaliser dans un espace confiné pouvant aussi être confiés à une ou plusieurs entreprises extérieures à l’établissement entraînant de fait une coactivité avec l’exploitation de cet ouvrage. Ils nécessitent, dans ce cas, une organisation de la sécurité du travail telle que prévue par les articles R4511-1 à 12, R4512-1 à 16, R4513-1 à13, R4514-1 à 10 du Code du travail dont la coordination est assurée par le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice, ou de son représentant. Un plan de prévention est établi avant le commencement des travaux. Pour les travaux en atmosphères confinées, ce plan est obligatoirement établi par écrit, quelle que soit la durée des travaux (arrêté du 19 mars 1993, pris en application de l’article R4512-7 du Code du travail).

Code du travail

- Articles R4141-13 à R4141-20 : obligation générale de formation théorique et pratique à la sécurité

- Articles R4412-5 à R4412-10 : obligation d’évaluer les risques liés à la présence d’agents chimiques dangereux

- Article R4224-20 : obligation de signaler les zones de dangers et d’en restreindre matériellement l’accès

- Article R4224-4 : obligation de prendre des mesures pour que seuls les salariés autorisés puissent accéder aux zones de danger

- Articles R4222-23 et R4222-24 : obligation d’assurer et de maintenir la salubrité de l’atmosphère lors de travaux en espace confiné

- Articles R4222-25 et R4222-26 : obligation de mettre à disposition des EPI à défaut de protections collectives suffisantes et de les maintenir en bon état